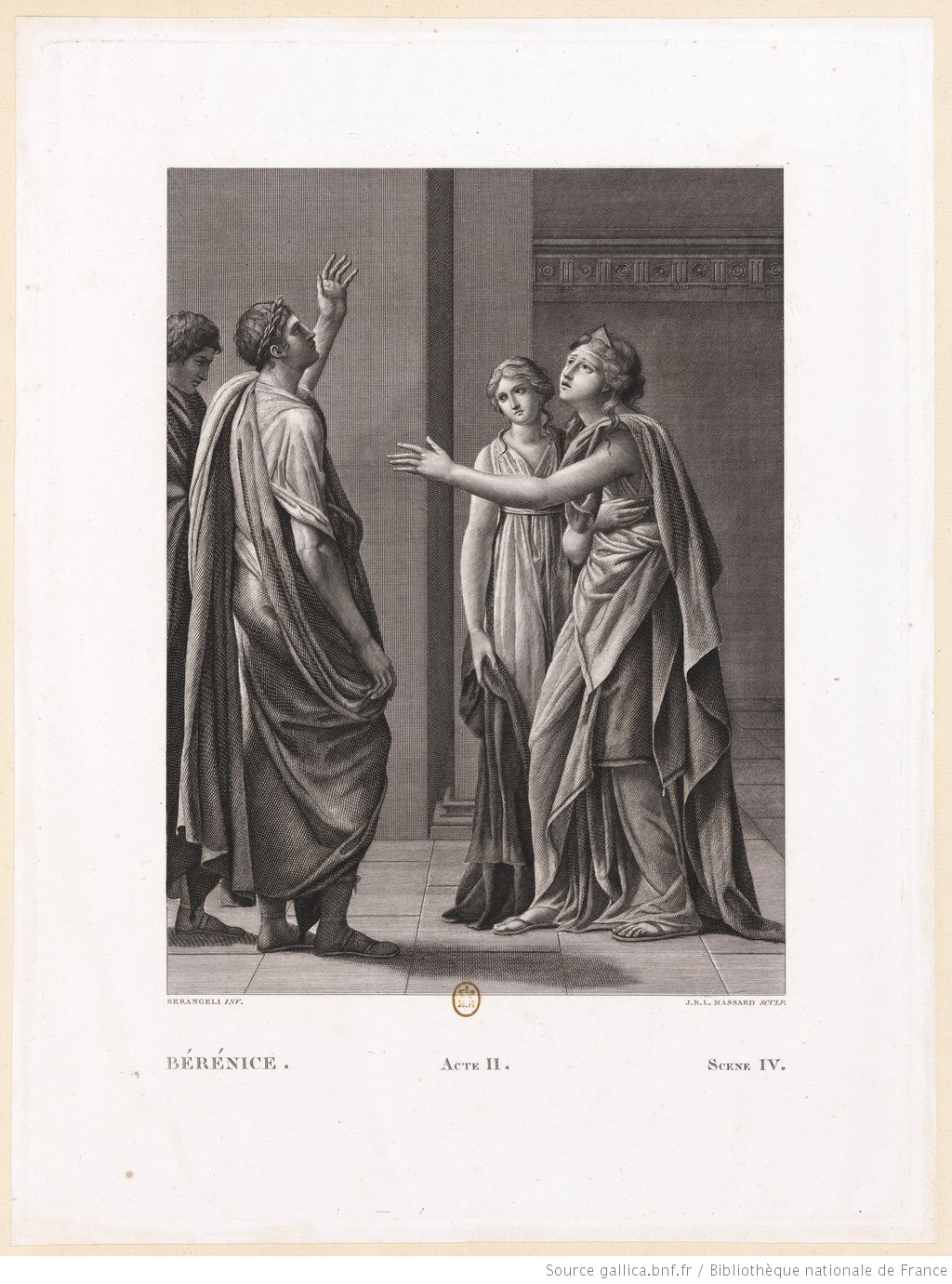

Bérénice : acte II, scène IV : [estampe] / Serangeli inv. ; J.B.L. Massard sculp, gallica.bnf.fr

Un chef-d’œuvre de comédienne inconnue

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, voici les dernières pages du roman autobiographique intitulée Les fictions schizoriginelles. Il s’agit d’une longue enquête durant laquelle j’ai nomadisé entre l’Europe et l’Amérique afin de dépasser les désaveux et inventer une narration reliant les souvenirs d’enfance parfois flous, les interrogations à propos des secrets et les pans du réels que les explications adultes négligeaient…

— Dis, papa, pourquoi il y a des vagues ?

À quelles vagues, pensé-je alors ? Les – créole Christophe – vagues bleues du bord de mer de Jean Rabel, la ville de grand-père Calixte et grand-mère Francine ? Les – Andréa – vagues grises de la mer du Nord découvertes à Saint-Idesbald avec grand-mère Victoria et grand-père Roger ? Les – Géraldine – vagues de l’eau violette et d’un bleu sombre du conte Le pêcheur et sa femme des frères Grimm qui apprend qu’à vouloir être tout-puissant, on ne gagne rien ? S’agit-il des vagues de couleur inconnue de la mère inquiétante pour la tête entière qui finira par les nommer noires par analogie avec les ciels d’orage ?

Andréa est celle qui devrait répondre, mais l’épouvante vive a été parfois poison prodigieux qui a fait alors du corps un animal épave dans une nuit sans Dieu ni maître-mot antidote de la mémoire un peu passoire. Néanmoins, elle sait qu’à l’époque du questionnement sur les vagues faites, on habite dans le Pays noir, autre nom de la région de Charleroi et que la bouche de mère souvent crie vite et sans qu’on comprenne la raison et les yeux de la mère beaucoup pleurent et, quand le père lui parle, les larmes redoublent.

Géraldine, quant à elle, est sûre que le père lui a déjà offert un album passionnant sur le corps humain, les organes et leurs fonctions et, un peu après, il a enseigné, à l’aide des beaux dessins qu’il réalise aux crayons de couleur, les cellules qui composent les êtres vivants avec un noyau ressemblant à un petit sac rempli d’ADN, que le père compare à un rouleau de papyrus contenant tout le savoir qui permet à la cellule d’exister et faire son travail. Qu’une petite unité vivante, invisible à l’œil nu, puisse contenir beaucoup n’étonne pas, puisque mon cerveau qui n’est pas bien grand apprend et retient un tas de leçons, choses, livres. Ce que Géraldine ne comprend pas, c’est comment le noyau, ce papyrus, qui permet à la cellule de faire autant, est écrit dans un alphabet constitué de seulement quatre éléments ou bases, alors qu’il faut vingt-six lettres pour écrire le français. Le temps a effacé la réponse du père, mais non le retentissement de la révélation, si lumineuse qu’Andréa suppose les très méchantes vilaines sorcières, qui jettent des sorts, ayant le pouvoir de changer le message dans les cellules minuscules et d’envoûter les arbres, les princes, les princesses ou la mère dont le corps va mal, les yeux pleurent et la voix noire raconte des choses déplaisantes. Quand, la très méchante vilaine sorcière se sert d’une potion ou d’une poudre, elle fait le contraire du docteur qui, lui, guérit à l’aide de sirops, suppositoires et piqûres. La baguette et la formule magique rapprochent la très méchante vilaine sorcière de l’écrivain qui écrit avec un stylo à encre le livre dont l’histoire peut provoquer le rire et la joie, la honte ou la tristesse.

Lorsque, au détour d’une conversation sans doute technique, le père, étonné que je croie encore aux sorcières, les dit inventées comme les ogres et les licornes, créole Christophe se manifeste dans la tête et garantit qu’en Haïti, personne n’ignore qu’il existe des sorciers et des sorcières avec un immense pouvoir. Le père, qui remet à leur place fabuleuse les personnages magiques des contes, fait, en revanche, grand cas de la dame Marianne qui représente la République et dont l’esprit puissant protège les Français, comme une mère ses enfants.

En vacances à Paris où la famille a vu la tour Eiffel, le zoo de Vincennes, la cathédrale Notre-Dame, la basilique du Sacré-Cœur, le musée du Louvre, les galeries Lafayette et d’autres lieux célèbres aussi remplis de monde que les rues de Manhattan, lorsqu’on s’arrête en face des hauts murs aux colonnes ornées dont la grille est surveillée par des gardes républicains, le père explique que derrière, c’est le palais de l’Élysée où vit le président de la République. Andréa demande si la dame Marianne habite là aussi. Le père répond que Marianne habite dans le cœur de tous les Français. Alors Géraldine s’efforce de lui faire une place dans son cœur, tandis que créole Christophe continue à croire au pouvoir des sorcières. Ainsi, Andréa profite de la force fantastique de deux mondes d’imaginaires, bien utile pour réfléchir dans sa chambre les figeant parfois des repas face à la mère.

Pourtant au milieu de ce terrible qui s’est tassé en une impression grise de vagues de pierre monotone dans la mémoire d’Andréa, au milieu de l’accumulation de cris et de retraits dont l’algèbre du désir a un sens qu’elle est trop petite pour approcher, une scène se détache, sur l’instant, aussi énigmatique que le reste, mais sublimement enchantée. Dès que H., assis sur un chablis au bord du chemin de la futaie de hêtres, a dit être un hybride néandertalien, Andréa a vu, dans la cuisine, le dos de la mère gracile, en chemise de nuit blanche, allant et venant, lentement, des casseroles fumantes sur la cuisinière à l’évier. La voix noire rivière d’étranges mots uneéternitédetourments ! tuvaslepayer ! nemenspas ! morte ! morte ! morte ! totalementéteinte ! quic’estcesgens ? pasunmot ! unmotdeplus ! maudit ! démonmaudit ! parfaitementdéfunte ! toxique ! impure ! tubrûlerasenenfer ! poison ! leprixàpayer ! c’estcompris ! poison ! leprixàpayer ! toutcompris ! j’aitoutcompris ! Salomé ! Ilnefautpaspendrelapeaudel’ours ! lapeaudel’oursavantdel’avoirélevé ! jenetecroispas ! hainehaine ! Salomé ! quic’estcesgens ? haleinedemort ! mortelabête ! hainehaine ! putesaleté ! morteetenterrée ! la voix noire froid affreux ressassement est aussi là immonde ! Marie-Madeleine ! immonde ! immondice ! Marie-Madeleine ! coureuse ! petitegrue ! Andréa croit que la porte du placard sur la gauche est fermée et, en face d’elle, celle de la cuisine est toujours ouverte avorton ! souillée ! sournoisediablesse ! quidonces-tu ? tagueule ! âmeimpure ! Derrière le corps de la mère et la voix noire litanie de laideurs pécheresse ! jetedéteste ! jetedéteste ! catastrophe ! jetevomis ! onauraitdû ! catindégueulasse ! onauraitdûmourir ! au-dessus de la cuisinière et l’évier, il y a le carré d’obscurité de la fenêtre, ce qui signifie que c’est l’hiver, qu’Andréa a sept ans et demi et la mère trente ; mais elle a l’air si jeune que les inconnus dans la rue demande à Andréa comment sa grande sœur s’appelle. À l’opposé de ce cadre quies-tu ? répugnante ! quidonc ! Thamar ! sanspudeur ! tunedevraispasêtrelà ! Thamar ! riennepeuttesauver ! Andréa est assise, silencieuse, à la petite table sur le tabouret, contre le mur du fond de la petite pièce. Ça fait plus d’une année désormais qu’elle habite en Belgique, alors elle a moins peur des minutes qui s’éternisent en sentant le roussi quies-tu ! repoussante ! jetedéteste ! servantedeSatan ! tagueule ! jetehais ! À ce moment, Andréa a-t-elle conscience qu’à la même période, l’année passée, le bébé tellement attendu est sorti mort du ventre de la mère, que le père l’a enterré et que ce petit frère disparu est monté au paradis du ciel ? Rien n’est moins sûr. Andréa est trop occupée à observer et se demander qu’est-ce qui se passe. Maintenant, la main de la mère coupe le feu sous les casseroles et le corps, bras ballants, reste, dans la chemise de nuit blanche, sans bouger devant la cuisinière, dos tourné à Andréa qui l’entend voix noire continuer cloporte ! quies-tu ? avorton ! maisquiqui ? et être cette inconnue chose langue fâchée et fatigante qui, pourtant, ignoblecocotte ! pourquoitun’espasmorte ? va plus vite, se dépêche, n’en finit pas de marteler ilfautchercher ! putain ! chercher ! gourgandine ! cherche ! tudoismourir ! mourirsurlechamp ! quic’estcesgens ? roulure ! quies-tu ? quic’estcesgens ? coupable ! criminel ! et puis la vitesse de la voix noire c’est chercher ! traînée ! meurt ! c’estchercher ! criminel ! uneanguilledansunecottedefoin ! poule ! la vitesse de la voix noire c’estchercher ! enenfer ! diminue, les mots se font plus lents chercher ! saleté ! saloperie ! comme si d’elle, le robinet unetringledansunebottedepoings ! doucement était fermé.

Quand finalement, il n’y a plus de son, le silence qui s’étend, c’est aussi du danger, il se peut que le corps de la mère se retourne et bondisse. Mais il arrive… rien, rien que le dos immobile de la mère et l’absence fantomatique qu’il impose.

Enfin, quelque chose a lieu. La main de la mère prend l’essuie de vaisselle blanc sur le bord de l’évier et le corps se tourne vers le placard qu’il ouvre. La mère en sort un autre essuie qu’elle attache avec le premier. Les mouvements sont décidés, ni lents ni pressés, de toute évidence, les doigts savent ce qu’ils font, qui torsadent les deux essuies, les enroulent autour de la tête, comme un turban qui contrastent avec les cheveux marron foncé et lisses, la mère se les défrisant. Elle prend dans le placard le tablier de cuisine brun clair et noue les attaches de la taille bien plus haut que d’habitude, presque sous la poitrine, c’est curieux. Quant à la bavette, la mère la replie en deux, envoie les deux attaches par-dessus une épaule, passe les bras derrière le dos et se contorsionne un peu, de sorte qu’Andréa se figure qu’elle glisse les attaches du haut sous ou avec celles du bas. Andréa ne l’a jamais vu faire ça, mais, robe et turban, le résultat est joli et elle est d’accord avec le refrain du père : la mère peut tout se permettre.

À présent, la mère, qui se tient droite, a fermé les yeux et lève lentement un bras en une courbe gracieuse où même la pose des doigts entrouverts est précieuse ; l’autre main, qui monte avec aisance, se place sur la poitrine. La mère inspire longuement, ouvre les paupières, puis le bras élégamment levé, se met à prononcer des phrases compliquées, mais mélodieuses. Le débit est d’étrange manière, beau et régulier, le corps détendu paraît flotter et le visage au turban n’est plus la mère, mais une sculpture à laquelle la lune a accordé sa douceur d’or. Andréa, bouche bée, reconnaît tout de même, au milieu des phrases le mot Phénice qui ressemble à phénicien et le nom Titus qui, chez la tante-mère Énéide, est celui le docteur redouté des enfants : ses piqûres de vaccin font très mal. Andréa entend aussi que les longues phrases musicales riment. C’est donc que la mère récite de la poésie. Comme les chansons, Andréa à l’école, apprend des poèmes, c’est facile : ils sont simples et petits. Mais le poème que la mère a retenu et dit sans hésitation est si long, si difficile qu’Andréa est éblouie : elle a beau ne pas comprendre, l’effet de la voix et de l’arrondi gracieux du bras est agréable et captivant. Quand la mère se tait, elle ferme les yeux, pendant un moment, sa figure figée reste sereine. Puis elle joint les mains, comme on le fait en prière, rouvre les paupières et recommence à réciter d’une façon plus inquiète et toujours harmonieuse. À nouveau, la lumière lunaire lui pare le visage et Andréa entend Phénice au milieu des longues phrases rimées et encore le nom Titus… un Titus qui est amoureux. Vient la troisième fois où la mère se tait et, yeux clos, cherche en elle les mots. Andréa comprend, elle fait pareil quand la maîtresse l’envoie devant la classe réciter une poésie, par exemple de Maurice Carême, une des trois choses, avec Jacques Brel et la pluie, qu’un enfant qui grandit en Belgique ne peut ignorer.

En mars prochain, un samedi, le père emmènera Andréa à la foire du livre à Bruxelles. Il y aura dans les allées et les stands des éditeurs de livres autant de monde que dans les rues de Manhattan et les endroits célèbres de Paris. Le père lui achètera un petit album illustré de poésie et proposera de faire la queue afin de le faire dédicacer par Maurice Carême. Évinçant Andréa, Géraldine examinera avec attention le premier auteur de livres qu’elle rencontre : l’homme, assis à une table, est vieux et, sur sa tête dégarnie, la petite brume de cheveux est fort blanche. Il a l’air gentil et attentif en lui demandant son prénom et son âge. Comme elle dit aimer apprendre des poèmes, qu’est-ce que la poésie selon toi ? le vieux poète demandera. Après avoir réfléchi un instant, Géraldine répondra que c’est quand les mots sont heureux, alors il ne leur faut pas de la musique pour chanter. Le vieux poète sourira à Géraldine et au père qui sourira au vieux poète et à Géraldine qui sourira au père et au vieux poète. Bref, tout le monde se sourira.

Mais je n’en suis pas encore là et, cependant, assise sur le tabouret, à la table de la petite cuisine, pour une fois, Andréa sourit à la mère qui, bras ouverts, reprend sa longue poésie, sur un ton dur, puis, une courte pause est ménagée et, mains l’une sur l’autre à hauteur de la poitrine, yeux mi-clos, la mère recommence à réciter avec une intonation fluide et souffrante qui lui mouille les yeux. Dans la poésie, une chose s’est passée, très triste. Et Andréa entend cruel. Quelle perte raconte la voix peinée ? Est-ce celle d’un bébé ?

La mère s’est tue. Bras le long du corps, immobile dans la cuisine, elle regarde Andréa sans agressivité ou refus dans le regard. Toute droite, devant l’évier et le carré d’obscurité de la fenêtre, debout dans le curieux costume clair qu’elle s’est fabriqué, tête enturbannée et yeux humides, elle est un mystère magnifique en forme de point d’exclamation.

Le petit tambour dans la poitrine d’Andréa bat la chamade, lorsque la mère dit gravement :

— Mademoiselle France Marhône a eu le grand privilège de vous interpréter des morceaux choisis de Bérénice, une tragédie en vers de l’illustre dramaturge et poète français, monsieur Jean Racine.

Dans la tête peu peuplée – six métonymes –, personne ne connaît Bérénice ni monsieur Jean racine et, a fortiori, l’histoire où Titus, qui vient de devenir l’empereur de Rome, aime Bérénice, la reine de Palestine dont l’amour est aussi passionné ; or, le Sénat refuse cette union : la loi interdit à l’empereur d’épouser une reine étrangère, et plutôt que son cœur, Titus écoute la gloire, il choisit Rome et ne sait comment dire à Bérénice, la reine orientale, qu’il la renvoie dans son pays – invitus invitam, malgré lui, malgré elle, l’historien Suétone écrit.

C’est candide donc que j’admire la mère qui fléchit les genoux, offre une petite révérence ravissante et lève la tête. Comme elle sourit et attend, bon public, je frappe dans les mains en souriant aussi. Elle resalue de la tête et éclate d’un rire merveilleux. Alors, je bats des mains de plus belle. Pour jamais, je suis l’enfant applaudissant au spectacle de la clarté que la littérature procure à la folie.

Costume d’actrice pour le rôle de Bérénice de la tragédie de Racine, gravure originale 19e siècle, pinterest.com

Bérénice est une tragédie du dramaturge et poète français Jean Racine (1639-1699) dans laquelle l’empereur romain Titus renonce à l’aimée : Bérénice, la reine de Palestine. L’amour s’efface devant la gloire et la raison d’État, puisque la loi de la citée interdit à l’empereur d’épouser une étrangère. C’est l’historien romain Suétone (vers 70 apr. J.-C.-vers 122 apr. J.-C.) qui, racontant l’histoire d’amour défendue par les lois romaines, dit Titus dut renvoyer Bérénice chez elle, en Palestine, inuitus inuitam (malgré lui, malgré elle). Racine fait de cette répudiation une tragédie d’un sublime abouti.

Acte IV, scène 5, Bérénice (à Titus) :

Eh bien ! Régnez, cruel ; contentez votre gloire :

Je ne dispute plus. J’attendais, pour vous croire,

Que cette même bouche, après mille serments

D’un amour qui devait unir tous nos moments,

Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle,

M’ordonnât elle-même une absence éternelle.

Moi-même, j’ai voulu vous entendre en ce lieu.

Je n’écoute plus rien, et pour jamais adieu.

Pour jamais ! Ah ! Seigneur, songez-vous en vous-même

Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ?

On se quitte avec le déchiffrant Adagio pour cordes du compositeur américain Samuel Barber, créé, le à New York, par Arturo Toscanini qui dirige l’orchestre symphonique de la NBC.

0 commentaires