De la profondeur des apparences sans une parcelle de jardin secret

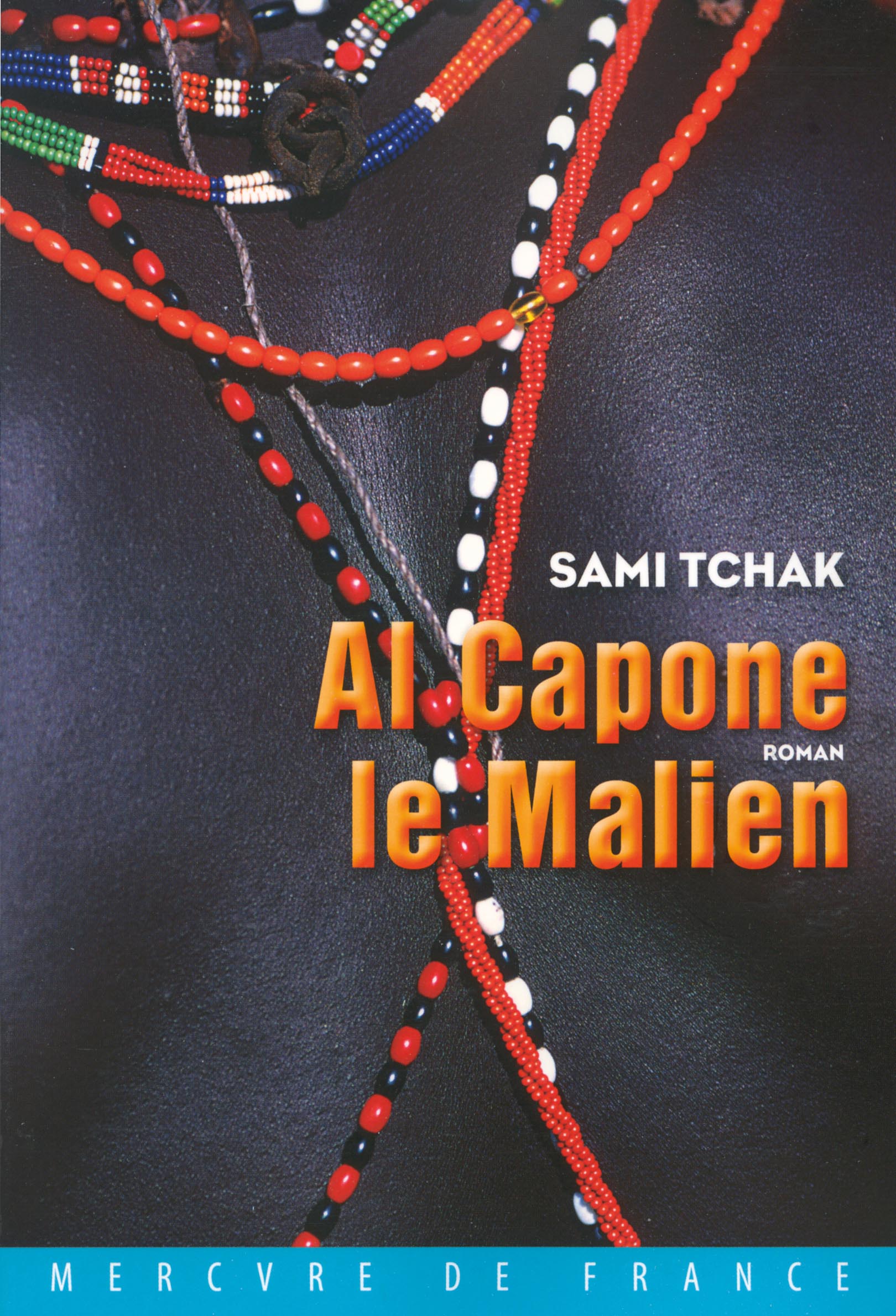

Al Capone le Malien, un roman de Sami Tchak, paru au Mercure de France en 2011

Dans Al Capone le Malien, le septième roman de l’écrivain et essayiste Sami Tchak, le narrateur, René Chérin, un journaliste français, est accueilli, à l’aéroport de Conakry, par le Guinéen Namane Kouyaté qui ne correspond pas à l’idée, grand et robuste, qu’il s’en était faite :

Chaque fois que je l’avais eu au téléphone depuis Paris, je l’étais toujours représenté grand et robuste, mais je découvrais ce 23 un homme fragile à la respiration sifflante sur qui le temps signait une victoire facile. De taille modeste, il était aussi mince, je dirai même un peu maigre. (p. 13)

L’écrivain et essayiste Sami Tchak, Paris, octobre 2017

Namane Kouyaté est un ancien professeur d’histoire et un diplomate retraité. Ce statut respecté des policiers lui permettant d’abréger les formalités de débarquement de son hôte, la dignité de l’un rejaillit sur l’autre qui s’en flatte, mais aussitôt confesse :

Ma présence en ce lieu appartenait à ces mensonges qui consolent parfois beaucoup de vie sans relief. Comme la mienne. (p. 14)

René Chérin est chargé, par un magazine parisien, de réaliser un reportage sur un objet sacré, inscrit par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial immatériel : le Sosso-bala, comprenez le balafon de Niagassola, village en pays mandingue, où doit le rejoindre Félix Bernard, son photographe, qui a choisi de passer par Bamako, le chemin le plus court que le journaliste français aurait emprunté s’il ne s’était pas laissé convaincre, donc dérouté par Namane Kouyaté dont la famille est gardienne du balafon sacré, depuis que l’objet, modèle de tous les balafons, a été fabriqué ou offert, la tradition orale raconte, en 1205, par un génie au roi de Sosso, Soumaora Kanté, le puissant souverain sorcier protéiforme.

Sami Tchak, Collège de France, Colloque Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui, 2 mai 2016

Al Capone le Malien, paru aux éditions Mercure de France, est à l’image de ce personnage légendaire : puissant, souverain, sorcier, protéiforme. Un roman sens dessus dessous, bouleversant en somme, où comme le narrateur dit :

[…] ce qui nous avait toujours semblé si simple était en réalité entouré d’une grande incertitude. (p. 53)

À Conakry où il habite une maison sans prestige, Namane Kouyaté apparaît un individu sans charisme qui a collaboré sans fanatisme au système, servi, au nom d’un certain réalisme patriotique, les différents gouvernements, depuis Sékou Touré :

Mais je dis : si je n’avais pas été alors à la retraite, j’aurais même servi sous Dedis Camara, tout en sachant que j’aurais ainsi participé au comble du ridicule, à la caricaturale et infamante comédie politique qui s’est conclue par une orgie sanguinolente à ciel ouvert et une tombée de rideau digne d’une fin de bataille de chiens. Mais j’aurais servi, parce que la Guinée est le seul pays pour lequel j’ai le devoir de vendre mon âme. (p. 24)

À Conakry où il habite une maison sans prestige, Namane Kouyaté apparaît aussi un vieillard sans retenue, que l’adoration adolescente et jalouse de son épouse, d’une beauté – selon le narrateur – saisissante, rendrait communément ridicule, si l’union maritale ne s’originait pas dans le charme du balafon.

Joueurs de balafon (variété de xylophone) dogons, sculpture du XVe siècle en bois et fer, exposition musée du quai Branly, 2011, photographié par Philippe Alès, commons.wikimedia.org

À Conakry où il habite une maison sans prestige, Namane Kouyaté apparaît bizarrement amène et manipulateur, mais à Niagassola, fief de sa famille, s’affirme son côté orgueilleux, rusé, aigre, versatile, autoritaire et inspiré par sa mission de gardien du balafon, essence de la tradition séculaire :

Ici et au loin, je suis la voix majeure de notre âme collective, le beau chant du grand Manding qui, depuis son passé lointain, introduit encore et toujours ses notes dans les mélodies essentielles de l’humanité. (p. 52)

Sami Tchak, Collège de France, Colloque Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui, Paris, 2 mai 2016

Rien ne se passant comme prévu, le narrateur juge la conduite de Namané Kouyaté désagréable, voire cynique, sans raison apparente (p. 55). Faute de compréhension des protocoles sociaux et des arcanes des rapports de pouvoir et de prestige, de rivalité ou de connivence, par exemple, dans les échanges des femmes, en langue imagée, caustique, crue, le narrateur, bon observateur, quoique d’une candeur surprenante, perd en contenance ou en consistance, ressemblant de plus en plus à un enfant déboussolé, ballotté, tiraillé entre les messages contradictoires, les matières inconnues, les gens, les groupes sociaux :

Je ne voulais déplaire ni à l’un ni à l’autre. C’est alors que j’ai vu un nourrisson dans la cour. Sa fontanelle respirait de façon accélérée comme un lézard en danger. (p. 56)

En partant de la gauche : Sami Tchak, Lucy Mushita, Alain Mabanckou, Collège de France, Colloque Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui, 2 mai 2016

Le photographe Félix Bernard, lui, a une expérience des cultures africaines. Qu’importe ! Son désir d’accomplir sa mission et son sentiment d’être dupé attisent l’animosité de Namane Kouyaté. Dans sa posture de messager de l’essentiel, en d’autres mots de l’origine mythifiée, le gardien de la tradition dénonce l’indécence anthropo-folklorique des Occidentaux et dicte ses exigences : le sacrifice d’un taureau en échange à l’accès à l’abri sacré du balafon :

[…] fini le temps où les Blancs venaient prendre à nos vieux les paroles les plus précieuses, s’en allaient après avoir fait des photos et promis la lune en signe de gratitudes à leurs informateurs, écrivaient des livres dont les véritables auteurs étaient nos vieux, alors que l’argent et les honneurs étaient à eux. Si vous voulez des informations, vous devez les acheter parce que vous faites du commerce avec. C’est une matière première. (p. 62)

Sami Tchak, Kitabu Maraton – La nuit des mots de l’Espace Césaire, Maison de la Francité, 25 novembre 2017, Bruxelles

Bien sûr, c’est le lot de tout être humain que de circuler dans l’impensé des autres, mais pour certains le stock d’impensé est construit de manière fort pesante. Namane Kouyaté incarne la colère des peuples et des individus aux prises avec l’organisation du monde créée par les guerres de colonisation. Un impérialisme réifiant qui appelle universel son idéologie et connaissance l’ignorance apprise d’autrui, donc de soi ; tandis que Renée Chérin et son photographe représentent ceux dont la définition de l’altérité est négative et qui ne sont étrangers nulle part, le monde leur appartient (p. 70). La critique spectaculaire et légitime ne vise pas que l’Occident arrogant, mais aussi la catégorie sans honneur des collaborateurs locaux qui perpétuent sa politique spoliatrice :

Ma rage vise surtout nos intellectuels et plumitifs profondément abîmés qui n’ont pour référence, quand ils veulent se situer dans l’Histoire, que la gloire de ceux qui nous ont vaincus. Mes ennemis, ce sont ces gens sans densité spirituelle, qui promènent à travers le monde le creux sonore de leur tête et à qui leurs maîtres jettent des bananes. Ce sont ces singes fardés pour l’exposition postcoloniale qui me donnent envie de vomir et rendent mon cœur malade. (p. 98)

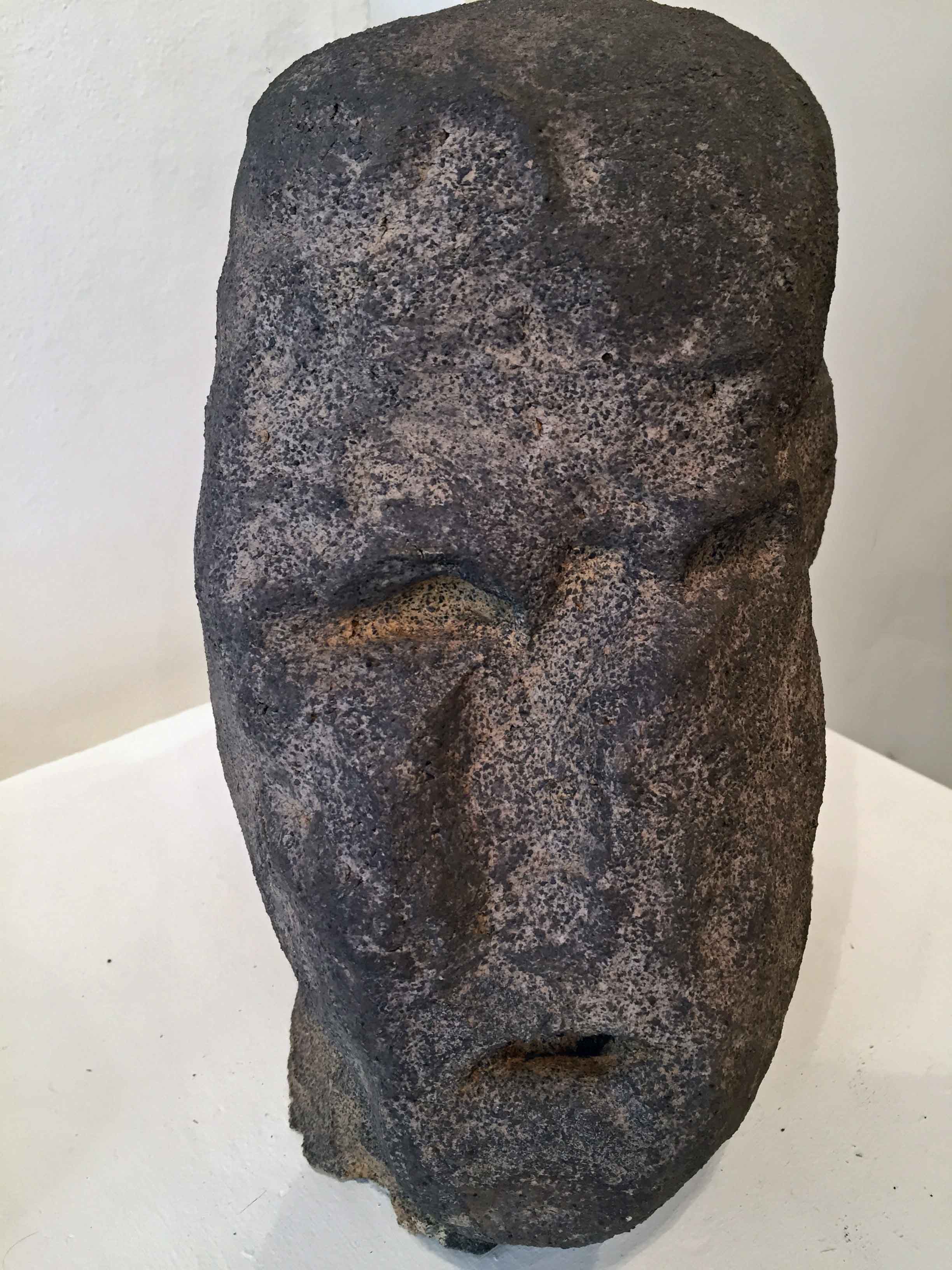

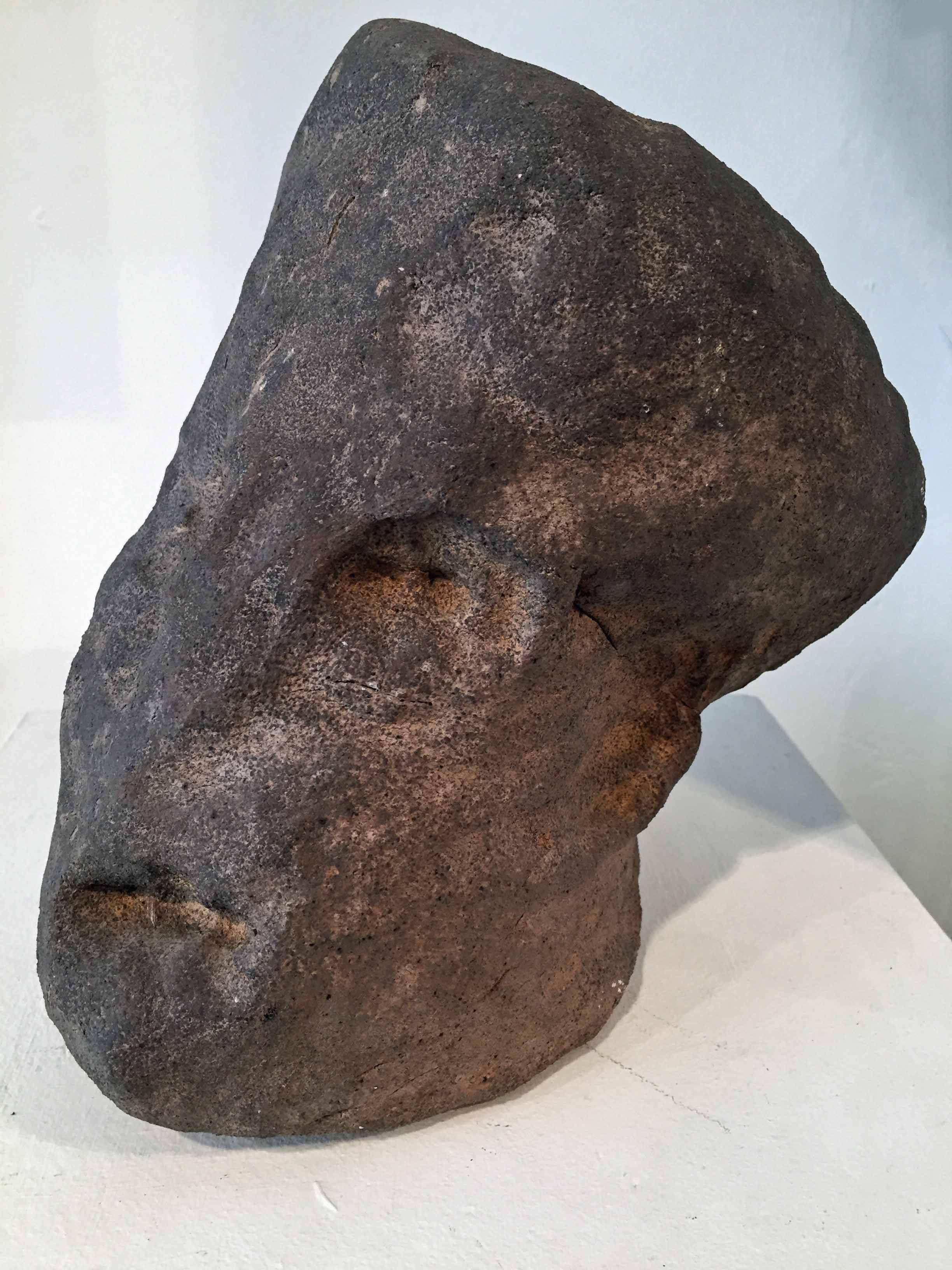

James Brown (peintre et sculpteur américain), 3 Têtes, terre chamottée, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Namane Kouyaté est la voix du monde rural et de sa sagesse menacée par la culture urbaine. Une sagesse, prétendument, immémoriale, en quoi les anthropologues occidentaux ont vu une philosophie africaine, par essence, intuitive, collective, se confondant avec l’âme du peuple X ou Y, sans concevoir que cette spiritualité puisse être une contrainte sociale entravant l’individu – comme le développe Séverine Kodjo-Grandvaux dans l’essai Philosophies Africaines.

Annie Ferret et Sami Tchak, Kitabu Maraton – La nuit des mots de l’Espace Césaire, Maison de la Francité, 25 novembre 2017, Bruxelles

La sagesse ancestrale dit : […] sachez que les femmes sont tenues à l’écart des choses essentielles (p. 58). Son paternalisme a des accents menaçants : la torche électrique que, durant la partie de chasse nocturne, Namane Kouyaté braque dans les yeux de René Chérin, cette lumière est plus impressionnante, pour qui à l’âge de son fils, que son fusil. Pour le héraut de la dimension tragique du destin africain, qui n’en finit pas de déplorer l’origine, pourtant, perdue par nature, la modernité est un doigt continument mis dans la plaie :

Je suis mal habillé de ma fierté, car la réalité me regarde, en coin. Si au loin on voit en nous des rats des caves et des cadavres sur les plages, alors ma fierté n’est qu’un habit trop transparent pour dissimuler ma honte aux yeux des autres qui rient de nous. J’ai du mal à porter ma fierté alors que, dans leur avion, je suis celui qu’on enchaîne, qu’on gifle légalement, qu’on étouffe impunément avec un oreiller, le nègre braillard qu’on renvoie à ses baobabs et cocotiers. J’ai mal en moi parce que des enfants du grand empire ailleurs achètent au prix du sang leur place d’esclave et crèvent dans le feu. (p. 163-164)

James Brown (peintre et sculpteur américain), Tête, terre chamottée, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Campé sur le socle de sa douleur asphyxiante et ambigüe, car constitutive ou inséparable de son identité, Namane Kouyaté prône, avec une éloquence inactuelle, incantatoire, métaphorique et prenante, les valeurs de la sociabilité, de l’égalité et du respect du vulnérable :

René, c’est parce que des gens n’osent pas dire non que l’abus est devenu une règle générale. (p. 78)

Des valeurs pas toujours étendues à lui-même désireux des signes richesses et de prestiges actuels. Sa croyance en la tradition est un peu le système à géométrie variable que Li Tcheu ou Li Zhin (1527-1602), un auteur anticonformiste de la fin des Ming, observe chez les mandarins de la cour chinoise : « […] quand ils courent après leurs intérêts et se font confier pour cela des charges publiques, ils n’ont à la bouche que l’identité de toutes choses. Dès qu’au contraire ils risquent d’y perdre plutôt que d’y gagner, et que leur souci n’est plus que de s’éviter des ennuis, ils parlent de la sage prudence et de la préservation de soi. » (J. F. Billeter, Contre François Jullien, éditions Allia, p. 74)

James Brown (peintre et sculpteur américain), Tête, terre chamottée, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Cependant, Namane Kouyaté a une personnalité complexe d’homme d’amour et d’honneur exerçant sur le narrateur une vraie emprise qui ne s’étendra pas aux nouveaux venus, huit jeunes touristes d’ascendance malienne. Ces Français, habitant la banlieue parisienne, sont à la recherche de leur origine : l’empire du Mali fondé par Sounja Kéita. Sauf que les jeunes en mal de fierté tombent de haut : la case sacrée et le Sosso-bala n’ont pas la superbe des ruines de Rome, de la Grèce antique ou d’autres ailleurs admirables. Comme René Chérin dit : […] un balafon, c’est un balafon, rien de plus (p. 94). La tradition orale ne les fascine pas.

Excédé, Namane Kouyaté déclare à la Franco-Malienne Binétou Fall qui est titulaire d’un doctorat en littérature africaine :

Ma fille, tu as été déçue parce que à Sikasso tu n’as pas vu des temples, des palais, des châteaux, des monuments, des musées. Les critères de l’Autre, l’Autre devenu votre unique mesure. (p. 98)

James Brown (peintre et sculpteur américain), Tête, terre chamottée, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Le désappointement est balayé par la visite d’hôtes « de marque » originaires du Cameroun : le prince Edmond VII et de la princesse Ngousso, too much et tout d’or souverain vêtus, qui descendent d’une limousine. Le couple souhaite voir le balafon. Les joutent se succèdent, celle des solennités, puis, celle de la musique exaltant l’érotisme de la danse et, pour finir, la joute du pouvoir qui oppose Namane Kouyaté et le prince Edmond VII. Les valeurs ancestrales du griot et celles contemporaines de l’escroc définissent deux modèles qui travaillent les sociétés du continent africain. Est-ce le reflet de la lutte légendaire qui, durant la bataille de Kirina, permit au fondateur de l’empire du Mali, Soundjata Kéita de tuer le roi de Sosso Soumaoro Kanté, l’homme aux mille métamorphoses ? D’emblée sous le magnétisme de la voix du prince de la prestidigitation, René Chérin dit qu’il est : un de ces êtres magnifiquement retors, un de ces hommes convaincus qu’ils peuvent faire baisser son froc à n’importe qui, de ces êtres aussi attirants, irrésistibles, que la danse poétique des flammes l’est pour les papillons. (p. 118)

Ensuite, René Chérin descend, à Bamako, à l’hôtel Mandé dans lequel, depuis un moment, loge l’altesse clinquante qui est un disciple du défunt feyman Donatien Koagne. Donatien Koagne a réellement existé, c’était un escroc camerounais de la trempe de Bernard Madoff, mais, dans la forme, bien plus sensationnel et dont le seul nom suffit à occuper la langue pendant des siècles (p. 196)

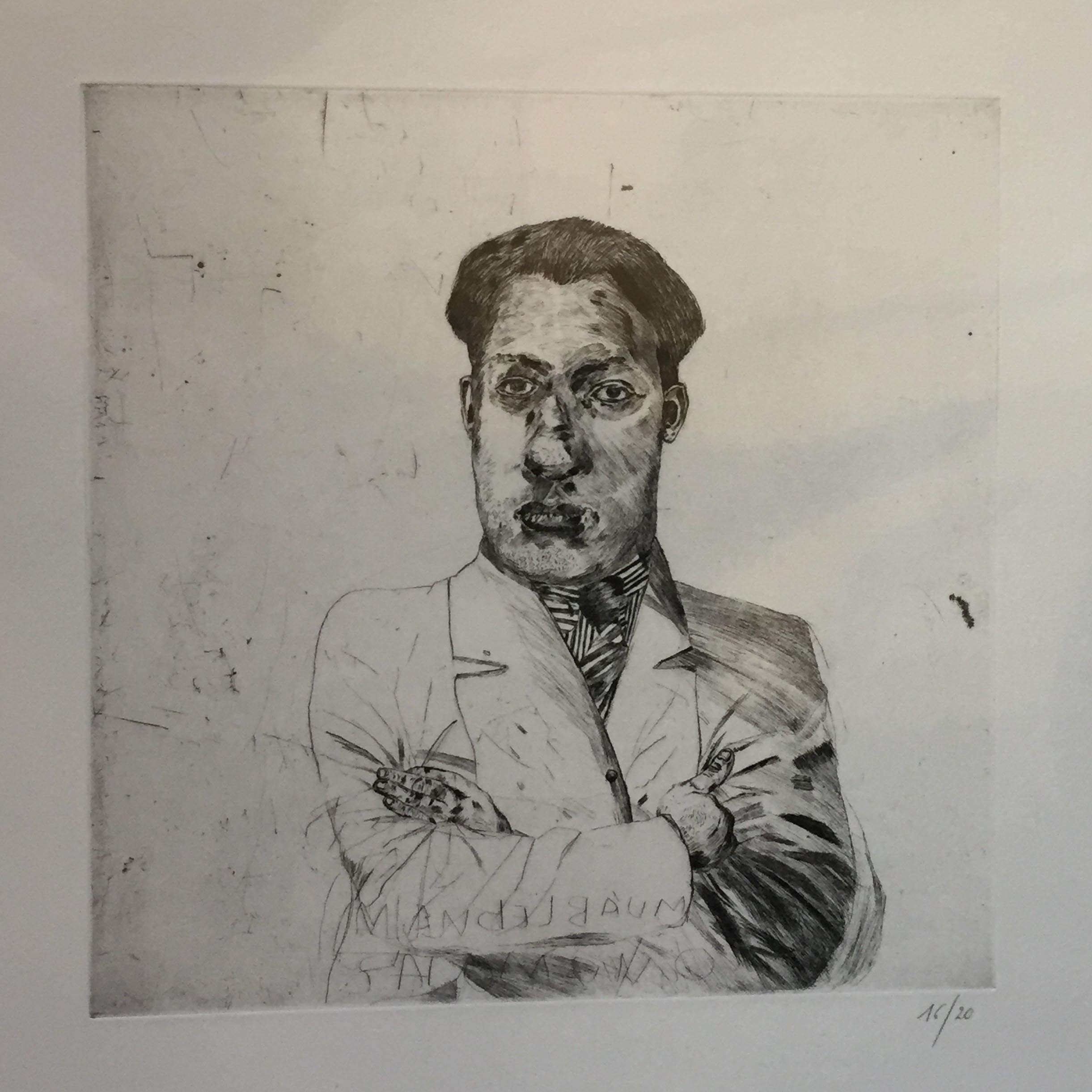

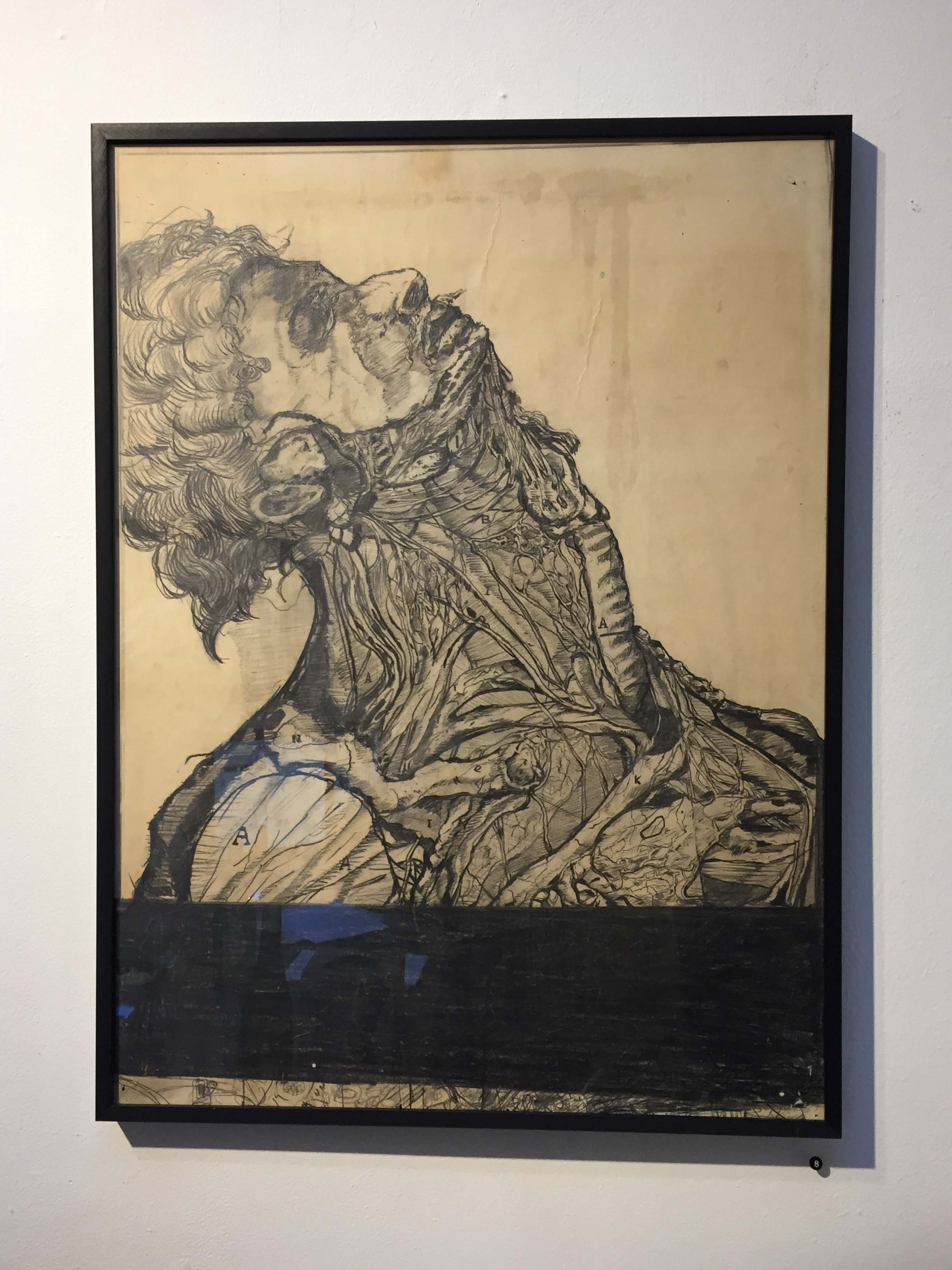

Stéphane Mandelbaum (artiste belge, 1961-1986), dessin, exposé à la galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Depuis sa suite jusque dans le quartier de malfrats au bord du fleuve Djoliba, l’univers sulfureux du prince Edmond VII, alias Al Capone, en fait Joseph Tawa, s’organise autour du pouvoir conquérant de l’argent, du sexe, du prestige et des réseaux de relations qui lient, naturellement, la sphère politico-économique à celle des trafiquants et des arnaqueurs de haut vol :

Grâce à son ex-mari, Tantine Laure ne tapait pas aux portes, elle les ouvrait à sa guise. (p. 208)

Dans l’Antiquité romaine, le protecteur de tout ce monde serait Mercure, le dieu du commerce (mercari), des voleurs, des voyageurs, des frontières qui accompagne, également, les âmes en enfer.

Je souriais chaque fois que je tombais sur des articles qui détaillaient, outre le trafic de drogue, d’uranium et le contrôle des cercles de jeu illégaux à Douala qu’on lui attribuait, les méthodes de faux-monnayage qu’il aurait mises au point avec son frère Gutenberg qui portait bien son nom. (p. 196)

Ces talents, bien sûr, s’épanouissent sous le signe de Janus, le dieu aux deux visages, dont, à Rome, en temps de guerre, la porte du temple restait ouverte.

Stéphane Mandelbaum, dessin, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

À propos d’ouverture en temps de… Entraîné par la curiosité et tout ce qui coule à flots, à commencer par le champagne, le narrateur endosse les rôles de confident disponible et d’objet récréatif des femmes de la cour d’Al Capone. Des femmes, aux multiples facettes, qui, dans la recherche du pouvoir et du plaisir, ne sont pas désarmées. Bien qu’on ne sache pas trop que croire, une d’elles, la Franco-Malienne, dit : Al Capone m’offre juste le divertissement (p. 159). Qu’est-ce le temple hédoniste du dieu Capone sinon le transport du masque et du spectacle ?

Et il en faut, de la comédie, pour supporter la vie. (p. 134)

Stéphane Mandelbaum, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

René Chérin, de plus en plus marionnette, observe, halluciné, la dépravation ludique et lettrée – élément occasionnant des méprises. Entendre évoquer, par passion, L’Homme sans qualités n’arrange qui trimballe son Musil par snobisme :

Une tranche de culture qui me déboussole, moi qui aurait préféré continué à voir en elle juste une belle femme habituée aux bombances. (p. 143)

Stéphane Mandelbaum, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

D’Al Capone, dont il est précisé qu’il a quelque chose d’inquiétant et de fascinant à la fois (p. 117), comment qualifier l’énergie de chef d’orchestre du mouvement de dissolution ? L’art abouti de foutre le bordel qui fait s’écrier :

Mais c’est quoi cette comédie ? (p. 173)

Ne participe-t-il pas de la puissance désirante qui révèle à l’autre son propre désir ou l’exalte ? De l’avis, il est vrai, suspect du narrateur, Al Capone – Il était surtout beau (p. 139) – polarise l’attention. Personne ne reste indifférent à celui qui, précédé par sa mauvaise réputation, est le parangon du jouisseur ostentatoire :

C’était l’Adam dans toute sa splendeur, croqueur de pommes qui n’avait point besoin de serpent pour savoir où était la vraie vie, en quoi consistait le seul paradis sur cette terre de malédiction. (p. 140)

Stéphane Mandelbaum, dessin, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Le prince Edmond VII, alias Al Capone s’appelle Joseph Tawa. Dans son orbite, la volupté est révolution théâtrale autorisant les va-et-vient où l’imaginaire est jeune roi qui marivaude, ménage des effets qu’on ose trouver vaudevillesques vu le contexte : jeux de jalousie, quiproquos dans la ville et dans les couloirs de l’hôtel dont les portes des chambres s’ouvrent et se ferment à un rythme étourdissant et bientôt surnaturel. Aussi séducteur qu’imposteur, l’escroc fort d’un charisme sorcier, pourrait faire sienne la parole de Don Juan, dans sa version originelle, Le Trompeur (Le Burladore) : je suis un homme sans nom. Allant contre la tradition, Al Capone est l’affirmation de la liberté de se divertir, de la vie qui est synonyme de métamorphose.

Don Juan… ? Mais lequel ? Le quasi-mythe a tellement de visages ? Si on opte pour l’œuvre de Mozart – un drame joyeux, alors le narrateur serait une sorte de Leporello voué à l’ennui sans le grand méchant seigneur bling-bling.

[…] durant mon séjour à Bamako, à moins qu’il ne quitte cette ville avant Félix et moi, je serai l’ombre d’Al Capone dont, cette nuit, surtout, j’avais mesuré encore mieux l’étendue du pouvoir. (p. 146)

Sami Tchak, Kitabu Maraton – La nuit des mots de l’Espace Césaire, Maison de la Francité, Bruxelles, 25 novembre 2017

Condition de possibilité de la ribambelle de rebondissements mettant au jour la singularité de la matière découverte, la passivité-mère du récit de René Chérin apparaît aussi essentielle capacité à se laisser emporter, manier facilement, affecter, réquisitionner sans répit ni repos, puisque, dès la première nuit en Guinée, les autres personnages investissent ses rêves :

Namane Kouyaté surgit alors dans ma tête (p. 131)

Si René signifie re-naissance, né une nouvelle fois ou ressuscité, donc revenu à l’état de grâce, en Chérin, faut-il comprendre cher du latin carus, coûteux et rin ou rain qui en vieux français signifie, entre autres, frontière ? En tout cas, le narrateur possédé, exposé à ce qui ne dépend pas de lui, est heureux comme un bouchon flottant sur une mer dont il se délecte de la vastitude turbulente. L’horreur serait que ça s’arrête :

Je suis tombé de mon rêve comme un prétentieux de son piédestal. (p. 126)

Son adhésion à l’inattendu fait qu’il ne pousse pas de la corne et du coude pour réaliser ses fantasmes. D’ailleurs, il est sur le banc de touche, pas sexuellement pris au sérieux par la cour d’Al Capone.

Chacun de nous fait de toi ce qu’il veut. (p. 230)

Stéphane Mandelbaum, œuvres, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

La question de René Chérin n’est pas pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais l’inverse. Né dans un coin si petit que personne ne risque de le trouver sur la carte de France (p. 265), le narrateur est un villageois qui, durant ses études de journalisme, à Paris, n’a pas trouvé sa place, si ce n’est dans son immeuble dont les locateurs viennent d’ailleurs. Il trimballe la double souffrance de l’anonymisation dans la ville et de la disparition des origines, du monde rural et de la perte des terres familiales – un déclin de son identité qui le rapproche de Namane Kouyaté. Pour René, le dépositaire d’un tel stock d’agonies, invisibles, car inscrites dans la dynamique de la modernité, la crainte n’est pas la mort, mais la vie vide du pas grand-chose. L’absence de qualités d’une dérive immobile dans la peine de la clôture en soi. Toute forme de vie ne paraîtrait-elle pas vraie à côté de celle du gisant dévoré, jour après jour, par le néant actif de se sentir rien ?

Tu as l’odeur d’un homme sevré (p. 274). L’entière tolérance à la découverte du réel africain est la grâce de René Chérin. Quelle réprobation morale égratigne son contentement d’en être, son désir qui ne fait pas la fine bouche ou fait son miel de l’accueil du possible, comme épreuve de plaisir et de blessure ? Qu’on s’en irrite ou non, il est l’ultra-terrestre consentant à ce qui vient à lui ou advient de lui. Est phénoménale son assomption de cette faculté, inséparable du sentiment de néantisation : la disposition d’ouverture au monde. Celle-ci étant la condition même de l’humain, toute supposition psychiatrique sur son côté excessivement ravi (au sens de rapt) buttera contre l’évidence qu’exister, c’est toujours coexister, de même qu’elle restera en deçà de la région du rapport du maître et du disciple, d’Al Capone et de René nouveau né docile – adjectif emprunté au latin docilis : disposé à s’instruire. Que celui pour qui curiosité ou soif de connaissance n’ont jamais rimé avec obéissance lui jette la première pierre !

À la faveur du monde de la nuit abolissant les frontières, René en vient à se déplacer, en extralucide, dans les rêves d’Al Capone tourmenté par une créature de cauchemar. L’effraction étrange est la victime collatérale du destin tragique du maître d’Al Capone, entendez, la sœur égorgée du feyman Donatien Koagne qui est mort dans les geôles yéménites, en 2010. Il y a quelque chose de la redevance fantomatique dans l’apparition hantant Al Capone dont le sentiment de perte est indéfini, au fond, mélancolique.

Stéphane Mandelbaum, Bar du nord, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Le mouvement d’apprentissage de René en passe donc par le ravissement onirique. Aspect essentiel du récit, le rêve, matière fortement sexualisée, est initiatique, c’est-à-dire non illusoire ou irréel comme dans la culture occidentale où la connaissance vient des expériences sensorielles des événements relevant du monde physique. Espace de métamorphoses dignes d’Ovide poétisant la contiguïté des conditions vivantes et inertes, divines et terrestres, l’onirisme est chemin spirituel, source de connaissance et de communication.

Al Capone le Malien est un roman déplacé, dans tous les sens du terme, insolent et géographique. La troisième partie se déroule au Cameroun, à Douala, dans les bas-fonds, les hôtels, boîtes de nuit et adresses à la fois chic et glauque que fréquente l’élite. Aussi vrai que René est métamorphosé ou accouché par Al Capone, ce dernier est fruit de la rencontre avec son mentor :

C’est l’âge de vingt-trois que je suis né de Donatien Koagne. (p. 187)

Stéphane Mandelbaum, Mambo Club, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Oui, oui, je me tue à vous le dire et je ne m’arrêterai pas d’enfoncer cette porte ouverte : malfrat ou non, on ne devient pas soi par soi ! Et si, dans le chapitre Comment l’homme peut triompher de la volupté du traité de De la vraie religion, Augustin d’Hippone exhorte ainsi : « Ne va pas au dehors, cherche en toi-même, la vérité réside dans l’homme intérieur », c’est qu’il pense dans une perspective chrétienne pour laquelle l’âme – part divine de l’homme – garantit existence d’un moi ou d’un noyau substantiel inaltérable en soi. La conception occidentale de l’individu est l’héritière laïque de cette anthropologie, dont une métaphore familière est le jardin secret comme région du dedans intouchable, donc stable. À la réflexion, n’est-ce pas un super pouvoir ? D’où la force de séduction de cette croyance à la source de fictions fortes comme Robinson Crusoé, le naufragé érémitique que l’isolement ne détruit pas.

Le prince Edmond VII, alias Al Capone, en fait Joseph Tawa, le licencié en philosophie, a préféré, lui, appartenir à Donatien Koagne, devenir l’adapte de la religion hédoniste du Dieu Do qui a réussi à faire de son séjour terrestre un mythe (p. 189). Un mythe qui flirte avec l’archétype de Robin des Bois, le truand distribuant aux pauvres ce qu’il a pris aux riches. Le pouvoir de Donatien Koagne émane de la corruption du monde érigée en modèle, de la cupidité de la sphère dirigeante que, partout dans le monde, il s’est fait une spécialité d’arnaquer. Son credo :

Al, l’homme est un être jouisseur par essence. Pour lui soutirer ce que tu veux, deviens l’esclave de ses appétits. (p. 196)

Stéphane Mandelbaum, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

Du comédien Al Capone le mentir-vrai brosse un tableau de la violence sociale. Héritage de la férocité coloniale, la verticalité des relations permet au dominant de disposer, à volonté, du dominé dont la vertu est troublante, certes, mais guère attirante, parce que non ludique. Malgré le happy end protecteur, les amours ancillaires ne cachent guère une forme de soumission rappelant la notion obséquiosité (obsequium de la société antique romaine) que Pascal Quignard développe dans Le sexe et l’effroi. Peut-on y voir une des sources de la haine de l’homosexualité dont l’image de passivité condamne à être à la merci d’autrui ?

Roman dense et exigeant des liens entre l’Occident et l’Afrique, sur fond de mondialisation, Al Capone le Malien dissèque les paradoxes du bien et du mal, de l’origine perdue et de la modernité hasardeuse, de l’individu et du collectif, de l’intime et du public, de l’urbain et du rural… Et l’écriture ? Somptueuse, jubilatoire, sensitive, cruelle, ensorcelante, sexuelle, libre, sans oublier, mystérieuse, car : Quand une parole est dite […], la vraie parole reste toujours à venir (p. 63), l’écriture virtuose est déroutante en diable et son anthropologie pessimiste d’une acuité fascinatrice s’agissant de déployer la scène des pactes occultes, des emprises manifestes et des intrigues sans autre arrière-monde que les coulisses de cette passion de l’âme : le goût du pouvoir.

Il n’y a jamais eu de société idéale, il n’y en aura jamais (p. 271)

Stéphane Mandelbaum, galerie Pierre Hallet, Bruxelles, octobre 2017

L’anatomie de la dissimulation cousine avec le « paraître est l’être » du philosophe jésuite Balthasar Gracian (1601-1658) dans ce théâtre ténébreux où anonymes, disparus, réapparus, nous sommes tous de la viande pourrie qui ira pourrir davantage en terre (p. 205). Un théâtre où il n’y a pas de répétitions ; pas d’autres vœux ni dieux que la cupidité, la luxure, la vanité ; pas d’autres règles que la coïncidence des surfaces de réparation et de démolition sur laquelle tout le monde est piégé par tout le monde autant que par sa propre innocence, la croyance en sa bonne étoile, ses attentes affirmées et sa façon inconsciente ou magique de se faire exister aux yeux d’autrui. Al Capone le Malien dit le tragique l’humain en miroir aux alouettes pour qui, sauver la face, c’est-à-dire l’emporter sur le terrain de la fiction, c’est sauver sa vie.

L’écrivain et essayiste Sami Tchak, Paris, octobre 2017

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Sami Tchak est le pseudonyme, tranchant comme un coup de hache, de Sadamba Tcha-Koura né au Togo en 1960. Après une licence de philosophie, il s’installe en France, en 1986, où il obtient un doctorat de sociologie soutenue à La Sorbonne V. L’écrivain essayiste a voyagé à Cuba et en l’Amérique latine. La connaissance de ces espaces et de leurs littératures irrigue son imaginaire : ses romans Hermina (2003, Gallimard), Le paradis des Chiots (2006, Mercure de France), Filles de Mexico (2008, Mercure de France) ont la particularité de se situer dans une Amérique latine imprécise. Sami Tchak a reçu le Grand prix littéraire d’Afrique noire pour La fête des masques (Gallimard, 2004), le prix Ahmadou-Kourouma pour Le paradis des chiots. En 2013, il a publié, aux éditions ODEM de Libreville (Gabon), L’ethnologue et le sage, un roman qui se passe dans un village du Togo, et a été récompensé par le prix Ahmed Baba. Son livre, La couleur de l’écrivain, sorti en 2014 chez La Cheminante, offre une réflexion sur thème de l’écriture.

Durant la lecture de l’extravagant Al Capone Le Malien de Sami Tchak, un érudit dont la passion de la littérature n’est subordonnée à aucune frontière, j’ai songé à Placebo et Protège-moi (traduction par Virginie Despentes de Protect Me From What I Want). Mais, ce morceau, dont le clip réalisé par Gaspar Noé a fait scandale, a été utilisé pour l’article sur la prostituée et poétesse Veronica Franco (lire ici). J’ai aussi pensé à l’excellent Rape me de Nirvana :

Rape me, rape me my friend

Rape me, rape me again

I’m not the only one

Mais, loin de la docilité de René Chérin, Kurt Cobain ironise et de sa voix de chat écorché hurle son ras-le-bol du harcèlement des médias. Alors, je propose la reprise 100% zoom zoom zang mise en scène sirènes tentatrices de Ma Benz de NTM par le duo Brigitte :

Tu es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire

Amour de loufiat, on vivra en eaux troubles, toi et moi

Mais ce soir faut que ça brille, faut qu’on enquille, je veux du freestyle

Je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial

0 commentaires