L’infini idéal de la petite sirène

Frantisek Kupka, The Wave, 1902, wikiart.org

— Mais souviens-toi, continua la sorcière, qu’une fois changée en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène ! Jamais tu ne reverras le château de ton père ; et si le prince, oubliant son père et sa mère, ne s’attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s’il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n’auras jamais une âme immortelle. Le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera, et tu ne seras plus qu’un peu d’écume sur la cime des vagues.

— J’y consens, dit la princesse, pâle comme la mort.

— En ce cas, poursuivit la sorcière, il faut aussi que tu me payes ; et je ne demande pas peu de chose. Ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer, tu penses avec elle enchanter le prince, mais c’est précisément ta voix que j’exige en payement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir ; car, pour le rendre bien efficace, je dois y verser mon propre sang.

— Mais si tu prends ma voix, demanda la petite sirène, que me restera-t-il ?

— Ta charmante figure, répondit la sorcière, ta marche légère et gracieuse, et tes yeux expressifs : cela suffit pour entortiller le cœur d’un homme. Allons ! du courage ! Tire ta langue, que je la coupe, puis je te donnerai l’élixir.

— Soit ! » répondit la princesse, et la sorcière lui coupa la langue. La pauvre enfant resta muette. »

La Petite Sirène – Hans Christian Andersen

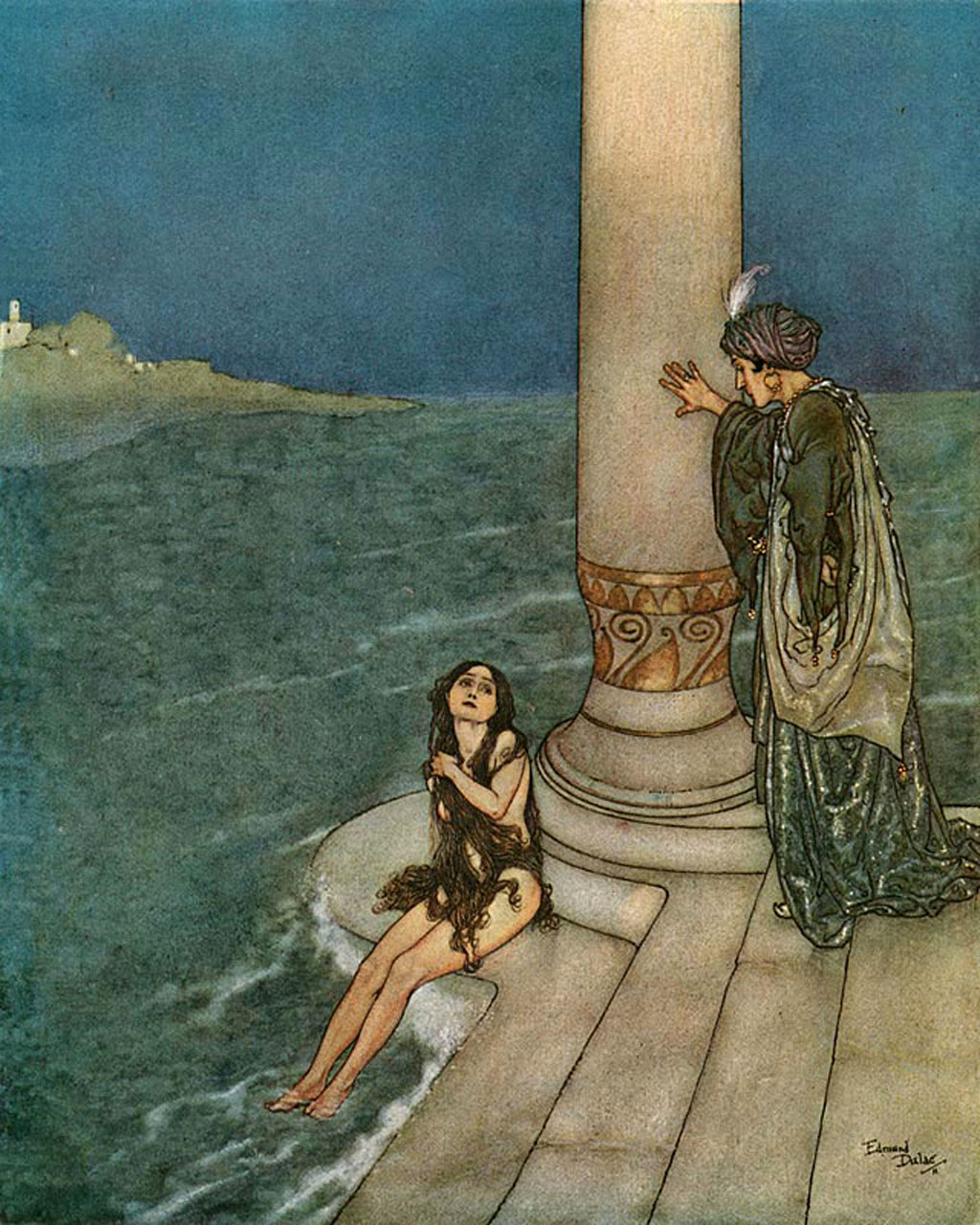

Edmund Dulac, illustration du conte La Petite Sirène, 1911, commons.wikimedia.org

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, dans l’extrait ci-dessus, afin d’obtenir des jambes, la petite sirène accepte que la sorcière lui tranche la langue. On pourrait croire que c’est le pacte sorcier qui scelle son destin.

Dans Be yourself ! Au-delà de la conception occidentale de l’individu, le philosophe et anthropologue François Flahault répond non ! Au chapitre VI : Échapper à l’interdépendance ou en tirer parti ? il compare la conduite de la petite sirène à celle de la Bête du texte de Mme de Villeneuve qui on doit la première version du conte (1740), reprise et abrégée par Mme Leprince de Beaumont (1757).

Dans Be yourself ! Au-delà de la conception occidentale de l’individu, le philosophe et anthropologue François Flahault répond non ! Au chapitre VI : Échapper à l’interdépendance ou en tirer parti ? il compare la conduite de la petite sirène à celle de la Bête du texte de Mme de Villeneuve qui on doit la première version du conte (1740), reprise et abrégée par Mme Leprince de Beaumont (1757).

Au départ, la situation des héros – la petite sirène et la Bête – est similaire : tous deux cherchent à se faire aimer de quelqu’un qui méconnaît leur véritable identité et aime une autre personne (p. 142). Mais leurs attitudes diffèrent. La petite sirène comprend que sa beauté ne suffit pas à la faire aimer du prince aimé depuis qu’elle l’a sauvé de la noyade. Comme elle désire l’amour absolu, elle ignore l’amitié du prince dont elle aurait pu tirer parti pour tâcher de se faire reconnaître. Sa posture est le tout ou rien : l’absolu de l’image d’elle-même.

On serait tenté de dire qu’elle boude (p. 143).

Edmund Dulac, La petite sirène se transforme en écume, wikiart.org

Comme elle a le cœur bon, elle refuse, afin de retourner à sa vie aquatique, de poignarder le prince qui peut ainsi célébrer ses noces avec celle qu’il aime. La petite sirène se transforme en écume de mer. Ayant fait le bien pendant trois cents ans, elle accède à l’immortalité et devient une fille de l’air.

Edmund Dulac, Illustration du conte La Belle et la Bête, wikiart.org

La Bête a compris qu’il était repoussant physiquement et renonce à une demande d’amour exorbitante. Il préfère le terrain de la parole, c’est-à-dire qu’il tâche de se rendre agréable par le mouvement du dialogue qui permet à Belle de découvrir ses qualités, la bonté de ses actes. La Belle et la Bête cherchent « à se réaliser à l’intérieur de la condition humaine et non en la dépassant » (p. 144).

Pour eux, être, c’est être-dans-la-relation.

Edmund Dulac, illustration du conte La Petite Sirène, 1911, wikiart.org

La fascination qu’exerce la petite sirène vient de la dimension mortifère du personnage : elle choisit la tentation romantique de l’infini. Dans son élan sacrificiel, il y a la jouissance de l’immolation de soi qui cherche l’idéal de la pureté au détriment de l’humain. Elle verse dans l’hybris, la démesure.

Alors que la modernité occidentale associe l’idéal d’émancipation de l’individu à celui d’une réalisation de soi par soi, les contes populaires développent des intrigues dans lesquelles la réalisation de soi, tout en étant limitée par l’interdépendance, se fonde sur celle-ci et en tire parti (p. 154).

Attention, l’interdépendance dont parle le philosophe François Flahault n’est pas seulement utilitaire, mais véritablement ontologique (voir l’essai Où est passé le bien commun ?, éditions Fayard, p. 102).

Attention, l’interdépendance dont parle le philosophe François Flahault n’est pas seulement utilitaire, mais véritablement ontologique (voir l’essai Où est passé le bien commun ?, éditions Fayard, p. 102).

Pourquoi l’interdépendance est ontologique ? Parce qu’on existe que par les autres – chose qui, évidemment, ne garantit pas la qualité de vie, surtout dans nos sociétés où la mentalité fantasme que la somme des égoïsmes peut aboutir à un équilibre viable, alors que la course effrénée au matérialiste bas de gamme, loin de l’excellence dont l’humain est capable, se réduit à la concurrence de tous avec tous au détriment des laissés-pour-compte de l’ordre établi. Chaque jour, on apprend à les ignorer, à bâillonner, comme on peut, sa sensibilité.

Si, en effet, il faut en passer par les autres pour être soi, et même, tout simplement, pour exister, alors ceux-ci constituent un obstacle, autant qu’un appui. Si, pour exister, il faut avoir une place parmi les autres, cela implique que la place où l’on a lieu d’être est limitée par celle des autres. D’un côté, donc, l’impossibilité d’exister sans s’inscrire dans un espace de coexistence nous incite à respecter celui-ci, à donner de nous-mêmes pour l’entretenir, à éprouver un sentiment d’affiliation avec les autres et à faire preuve d’altruisme. De l’autre, la force de vie et le désir d’exister qui nous animent nous portent aussi à accroître notre puissance et notre bien-être au-delà des limites qu’impose la coexistence. Donc aux dépends de nos semblables. En les dominant, en les asservissant ou en les tuant, en ignorant leur souffrance ou en tirant de celle-ci un sentiment de toute-puissance. Les manières d’être (au sens littéral de l’expression) adoptées par les humains en réponse à leur désir d’exister sont diverses. On peut se sentir exister en contribuant activement au bonheur des autres. Ou dans la jouissance de les détruire. p. 103 et 104

Edmund Dulac, illustration, 1911, La petite sirène sauve le prince, wikiart.org

En résumé, l’humain oscille entre une pente sociale dont l’écueil est le conformisme et une pente antisociale dont l’écueil est la tentation de l’infinitude. Sachant qu’on existe moins dans le monde que le monde n’existe en soi, la question est : comment peut-on relever le défi du déploiement au mieux de son être en collaborant avec les autres ? Sous prétexte de pragmatisme, doit-on acquiescer au monde tel qu’il est, quand les deux pentes se rejoignent dans l’individualisme où le conformisme social valorise la tentation d’infinitude ? Jusqu’où peut-on adhérer au discours majoritaire qui est la version laïque de la fuite vers l’absolu déliant de l’autre ? Faut-il reproduire le schéma ultralibéral dont l’économisme insensé envahit les leviers de la réflexion en même temps qu’il colonise les activités humaines en les rendant plus stupides ?

Edmund Dulac, illustration pour La Petite Sirène, 1911, pinterest.com

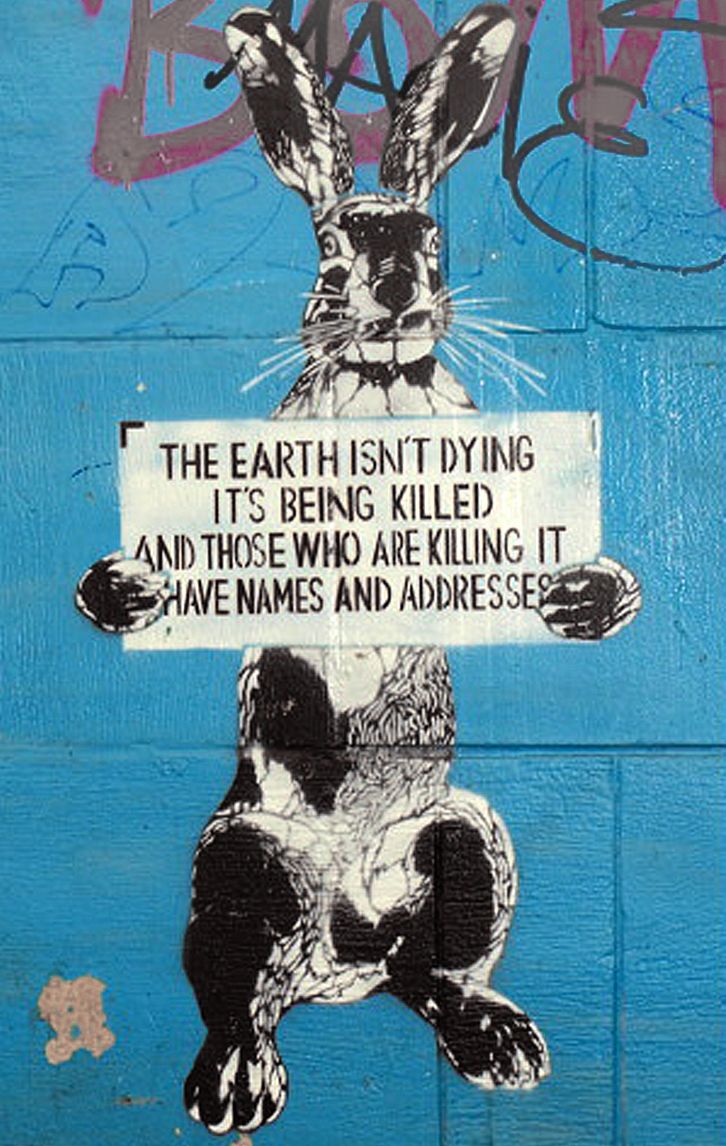

Pour le capitaliste ultralibéral, la nature n’est pas le Sujet ultime, autrement dit, la préoccupation générale ou le bien commun de la famille humaine. La Terre n’est qu’une ressource exploitable et le vivant qu’une variable à ajuster. Ces trente dernières années ont vu le triomphe de l’interdépendance au niveau économique. La réponse populaire à la férocité de ce phénomène commercial et financier, qui a accéléré la marchandisation du monde, est un repli vers le nationalisme et les réaffirmations identitaires interdisant un débat sur l’interdépendance d’un point de vue vital, c’est-à-dire social et écologique et, bien sûr, historique, puisque la mondialisation n’est pas neuve : elle est naît, il y a cinq cents ans, avec la colonisation des Amériques et la résolution capitaliste d’assujettir les populations locales et de mettre main basse sur les ressources de leur territoire. Au moyen des captifs indigènes et africains, des travailleurs forcés et déportés (également européens), s’obtiennent, à bas coût, dans les mines et les carrières, les matières minérales, dans les ateliers, les objets manufacturés et, dans les plantations, le sucre, le cacao, le café, le tabac, les épices… C’est afin de diviser pour mieux régner, que le discours idéologique catégorise les humains en créant des fictions essentialistes qui reposent sur des a priori invérifiables, des présupposés d’identités figées et d’infériorité par nature de l’Africain, l’Indigène, donc de l’Autre devenu uniforme face à la supériorité uniforme de l’homme blanc dans une société développée, également homogénéisée par la croyance en sa mission civilisation, ce devoir quasi religieux d’apporter la bonne parole du progrès qui met le prolétariat occidental en compétition avec plus infortuné que lui : les opprimés du reste du monde.

Pyramide de verres de champagne, commons.wikimedia.org

L’Histoire repasse les plats ! La mondialisation capitaliste réactualise la bonne parole immature, à travers le fantasme de la richesse qui ruissellerait des plus riches vers les plus pauvres.

La fontaine de champagne

Après la fiction de la main invisible (supposant que des acteurs économiques, mus par leur seul intérêt personnel, augmentent la richesse en, même si ce n’est pas leur intention, contribuant au bien commun, donc à l’intérêt public), voilà l’image pétillante de la pyramide de verres qui, remplie de champagne, en partant du haut voit le trop plein de chaque étage dégouliner sur celui du bas. Il s’agit moins d’une théorie que de la métaphore d’un slogan basé sur la croyance que les inégalités sont nécessaires à la dynamique économique, que l’enrichissement d’une minorité soutien l’investissement et finance l’innovation, toutes deux facteurs de croissance. Et la richesse produite est réinjecté dans l’économie, notamment sur le marché des biens de consommation et des services.

Il est vrai que jamais, dans l’odyssée de l’humanité, on a autant produit ! Tchin-tchin ! Mais pour quoi ? La destruction de la nature. Et pour qui ? Les nantis tout à la célébration d’une liberté à la table de laquelle n’est conviée ni l’égalité ni la fraternité !

Edmund Dulac, Eldorado, wikiart.org

Il n’y a plus d’ici, il n’y a plus d’ailleurs où chercher un fabuleux Eldorado. Le pays de l’or est la Terre entière. Aux quatre coins du globe, la cupidité démesurée, arcboutée sur les progrès de l’informatique et des techniques de communications, se livre à cette course au trésor qu’on appelle maximisation de la marge bénéficiaire.

Pascal Bernier, Valeur refuge, facebook.com

Les marchés financiers, les multinationales, les hyper-fortunes accaparent les moyens de subsistance, les terres agricoles, le patrimoine immobilier, les outils de la réflexion, de la culture, de la diffusion des savoirs et de l’information. Qu’est-ce sinon la énième métamorphose de l’orgueil prométhéen qui en veut toujours plus dans un monde fini et joue des mêmes stratégies d’oppression que le capitalisme industriel bourgeois décrit par Émile Zola, avec des techniques de manipulation des foules dont aucun propagandiste du passé n’aurait osé rêver ?

Partout où j’ai voyagé, j’ai pourtant rencontré des esprits responsables dont le désir, tourné vers le respect de l’autre et la préservation de la nature, manifeste une soif de partage d’expériences et d’échange de connaissances ancestrales ou non, une vraie soif d’être déterminée à promouvoir une économie fondée sur la solidarité sociale et environnementale. Ce souci réaliste du présent et de l’avenir se heurte à la démesure du goût du lucre pour laquelle la crise, les aliments de première nécessité (blé, riz…), les besoins élémentaire de logements, de soins de santé, d’éducation sont avant tout une opportunité d’investissements. Cette dérive renforce, depuis trente ans, la dynamique de sélection, d’évaluation et de gratification des humains selon la logique de rentabilité des processus de production basés sur les normes de fabrication en masse du consommable.

Banksy, citation d’Utah Phillips : « La Terre n’est pas en train de mourir. Elle est assassinée. Et ceux qui la tuent ont des noms et des adresses. »

Il s’agit d’une guerre ! De la guerre de la quantité contre la qualité, de l’avoir contre l’être. Cette guerre vide le quotidien professionnel et privé de la dimension fondamentale de l’humain : sa singularité. La flexibilité, dont on agite les bienfaits, est une notion au service de l’idée d’interchangeabilité, de l’impératif de la standardisation qui veut qu’un clou calibré en chasse un autre… Et tant qu’on n’est pas chassé, on se dit : ouf, sauvé ! Je ne suis ni laissé-pour-compte ni jetable !

Dans la représentation individualiste et utilitariste de l’homme, la précarité consubstantielle au destin humain n’est plus envisagée que sous le jour de la faillite, de l’épée de Damoclès de l’échec économique synonyme de précarité terrible. Quant à la réussite, elle devient le fruit des efforts personnels, du mérite détaché des facteurs de chance et du contexte social. Cette interprétation grisante de la performance bien accomplie évite de se demander d’où vient la réussite ? Par quel chemin s’est-on retrouvé en position dominante où d’autres sont dominés ? Pourquoi vit-on dans le confort de l’inconfort d’une partie de la population pour qui s’il y a paix, c’est une « paix négative », selon la formule de Martin Luther King ? Puis, que signifie cette réussite motivée non par la passion, mais souvent par la peur de l’exclusion poussant à s’identifier à l’hyper-accumulation de l’argent d’une façon dont il difficile d’ignorer qu’elle est assassine et que si elle épargne davantage sa vie que celles des laissés-pour-compte, néanmoins, elle travaille le quotidien où le plaisir d’être vivant en chair et en os – somme toute, une expérience formidable – est arraché de haute lutte à l’absence de bienveillance du climat relationnel.

Le temps contre l’instant. Jusqu’où peut-on se laisser emporter par l’instant, ses tyrannies, ses chimères, ses reniements, ses avilissements, alors que le temps, tôt ou tard, viendra imposer la toise à laquelle se mesure ce qui est bon, la balance où sera pesé ce qui est juste ? L’échelle du temps contre la pression de l’instant. Les valeurs contre les calculs. (Christiane Taubira, Nous habitons la Terre, éditions Philippe Rey, p. 57)

Le temps contre l’instant. Jusqu’où peut-on se laisser emporter par l’instant, ses tyrannies, ses chimères, ses reniements, ses avilissements, alors que le temps, tôt ou tard, viendra imposer la toise à laquelle se mesure ce qui est bon, la balance où sera pesé ce qui est juste ? L’échelle du temps contre la pression de l’instant. Les valeurs contre les calculs. (Christiane Taubira, Nous habitons la Terre, éditions Philippe Rey, p. 57)

De quoi éloigne l’aspiration à n’être que le reflet plutôt fidèle du modèle de négation de la richesse humaine ? La dimension constitutive que nie la dureté structurelle des relations et que néglige, peu ou prou, la philosophie occidentale est la sociabilité. Il est a des exceptions, mais en gros, notre patrimoine métaphysique, avec ses yeux tournés vers le Ciel et vers les hauteurs de la Raison, regarde, avec mépris la condition terrestre. Le corps n’est souvent que la prison ou le fardeau de l’esprit qui ne peut pas se passer de lui. L’impensé de cette anthropologie est l’aspect positif de la vulnérabilité, autrement dit, l’ouverture inhérente à la condition humaine. Pourtant, le sentiment d’exister s’origine et s’épanouit dans le rapport avec les autres. Sans eux, je ne peux être moi ! C’est vrai au niveau collectif ! Une société, qui, aujourd’hui, ne cultive pas le respect mutuel, qui se referme sur elle-même et la prétendue pureté imaginaire de ses ressources nationales, est vouée à sombrer sous le poids de sa violence interne. Elle a beau crier au loup étranger et désigner des ennemis emblématiques, il n’empêche, c’est du dedans qu’elle s’étiole.

Cher Tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, revenons à la créature imaginaire du début de l’article : la sirène. La tradition ne vante pas sa beauté. Au contraire ! Elle est, dans la mythologie nordique, une créature terrible, mi-femme mi-poisson.

Sirène ornant un monument funéraire (motif fréquent), vers -330, commons.wikimedia.org

Chez les Grecs, elle est à moitié oiseau, une chimère infernale avec des pattes et des ailes, dont le chant ensorcelant attire les marins qu’elle dévore. C’est la chrétienté qui métamorphose la sirène (et ses cousines germaines, les nymphes, lorelei et ondines) en une créature physiquement désirable, une apparition magique, enivrante et fatale. (un bel article de Françoise Rétif, Cette beauté qui tue. Le beau et le mythe des sirènes, germanica.revues.org, à lire ici)

La petite sirène d’Hans Christian Andersen réunit ces caractéristiques fondamentales : beauté, mort et narcissisme qui, faute de voix (le pouvoir antique), n’attirent pas le prince. Quel affadissement de l’infernale fée de la sirène qui, dans le culte africain vaudou, a conservé sa redoutable superbe. Qu’on l’appelle Mami Wata ou Mama Wata, elle est une divinité aquatique d’une extraordinaire beauté et d’une grande puissance. De l’autre côté de l’Atlantique, ses adeptes la vénèrent sous le nom de lemanja, la mère des Eaux, LaSiren ou Manman Dlo…

Naufrageons-nous dans Mami Wata de Bembeya jazz, un groupe de musique guinéen créé en 1961 et qui a connu un vif succès dans les années 60 et 70. Bembeya jazz mélange la musique mandingue (mélodies de griots) avec les rythmes du jazz, de la rumba zaïroise et de la musique cubaine (salsa).

0 commentaires