Je suis venue, j’ai vu et je voudrais revoir

Cher tout le monde, femmes hommes et tant d’autres, il y a deux mois, j’ai consacré un article au long métrage de la réalisatrice française Amandine Gay. Étant donné que je ne l’avais pas vu, il s’agissait d’exposer une démarche documentaire qui, depuis, déchaîne l’enthousiasme : les projections d’Ouvrir la voix en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, se font à guichet fermé et les articles se multiplient dans la blogosphère et les médias mainstream, comme le montre la page Facebook dédiée au film.

Cher tout le monde, femmes hommes et tant d’autres, il y a deux mois, j’ai consacré un article au long métrage de la réalisatrice française Amandine Gay. Étant donné que je ne l’avais pas vu, il s’agissait d’exposer une démarche documentaire qui, depuis, déchaîne l’enthousiasme : les projections d’Ouvrir la voix en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, se font à guichet fermé et les articles se multiplient dans la blogosphère et les médias mainstream, comme le montre la page Facebook dédiée au film.

Le 1er février, au Bozar, à Bruxelles, une projection a été organisée dans le cadre du séminaire de l’ERG, l’École de Recherche Graphique. Le film m’a fait une telle impression que, l’automne prochain, lorsqu’il sera diffusé dans les salles de cinéma, c’est certain, je retournerai le voir. J’irai revoir ces vingt-quatre femmes aux personnalités différentes, leurs visages, en plan serré bien empathique, qui, à tour de rôle, s’installent dans les yeux, tandis que leurs voix attrapent des chevilles aux cheveux, travaillent les tripes et la tête, bousculent le cœur et la pensée, tout ça en même, alors c’est très prenant : de la première seconde à la dernière, on est suspendu aux paroles, aux regards, aux expressions, à la grande palette d’émotions… Quand vient le générique de fin, on reste bouche bée, un rien flottant, puis on bat des mains à tout rompre, la salle devient une tempête d’applaudissements, un fracas libérateur pour une œuvre libératrice.

Le 1er février, au Bozar, à Bruxelles, une projection a été organisée dans le cadre du séminaire de l’ERG, l’École de Recherche Graphique. Le film m’a fait une telle impression que, l’automne prochain, lorsqu’il sera diffusé dans les salles de cinéma, c’est certain, je retournerai le voir. J’irai revoir ces vingt-quatre femmes aux personnalités différentes, leurs visages, en plan serré bien empathique, qui, à tour de rôle, s’installent dans les yeux, tandis que leurs voix attrapent des chevilles aux cheveux, travaillent les tripes et la tête, bousculent le cœur et la pensée, tout ça en même, alors c’est très prenant : de la première seconde à la dernière, on est suspendu aux paroles, aux regards, aux expressions, à la grande palette d’émotions… Quand vient le générique de fin, on reste bouche bée, un rien flottant, puis on bat des mains à tout rompre, la salle devient une tempête d’applaudissements, un fracas libérateur pour une œuvre libératrice.

Dans le désert de la représentation réfléchie des femmes noires en Belgique et en France, si Ouvrir la voix n’avait été qu’un essai honorable, on l’aurait déjà salué. Or c’est une vraie réussite vivante, cohérente et complexe !

Amandine Gay lors de la projection d’Ouvrir la voix organisée par l’ERG, le 1er février 2017, au Bozar, à Bruxelles

Durant la séance de questions qui s’est ensuivie, blaguant à propos des interviews en plan rapproché, lumière naturelle et caméra portée à la main, dont l’esthétique semble épouser le manifeste du Dogme95 des Danois Lars von Trier et de Thomas Vinterberg, Amandine Gay explique non tant un choix qu’une volonté de faciliter le montage des prises de vue effectuées sur une période assez longue. En définitive, le résultat est, artistiquement, beau, d’une sobriété qui a la vertu magique de l’entretien. C’est simple : une femme visible parle à une femme invisible qui écoute. Pouvoir de parler accordé au pouvoir d’entendre permettant la libération du sens, on friserait le procédé psychanalytique sans le troisième acteur de l’agencement : la caméra. Elle accompagne l’entreprise humaine de manifestation de la vérité en garantissant l’existence d’une archive. Une archive qualitative : espérons qu’un critique fasse une analyse technique de l’objet Ouvrir la voix en tant qu’œuvre de cinéma documentaire.

En fonction des mouvements des intervenantes, des instants d’instabilité de l’image créent une animation renforçant l’effet de proximité, d’atmosphère de confidence qui conjure la sensation de lassitude visuelle. Dans un sujet — la condition afroféminine — rempli d’absences de netteté, qu’on soit de plain-pied ou pas avec les témoignages importe moins que la possibilité, pendant deux heures bien rythmées par les différentes voix, d’entendre une mosaïque d’expériences sensibles et articulées, quel que soit le niveau d’instruction. Le dispositif intimiste, organisé en thématiques, propose de la connaissance subjective et objective ayant le mérite de la mise au point qui éclaire sur les mises au pas structurelles commençant tôt.

Photo de la conférence-débat du 23 février 2015 autour d’Ouvrir la voix, badassafrofem.wordpress.com

Aussi la narration s’ouvre-t-elle par le moment où, dans le regard de l’autre, les intervenantes prennent brutalement conscience du mépris associé à leur couleur de peau. À un très jeune âge, la fiction de la racialisation s’impose comme réalité sociale dont le maléfice vivace sature de croyances odieuses ce qui est un don de la nature.

Les chapitres se succèdent qui sondent les inquiétudes et les stratégies adoptées, de génération en génération, par une partie de la population confrontée aux difficultés pérennes. Sachant que le système ne leur est pas favorable, les parents noirs exhortent leurs fillettes à ne pas faire les difficiles sur les bancs de l’école, mais plus, beaucoup plus, et être irréprochables, polies, discrètes, habillées convenablement, donc sans fantaisie… en somme, respecter une charte de conduite exorbitante. Parfois, faute d’informations, les parents noirs ne se doutent pas qu’au lycée, les adolescentes seront, volontiers, orientées vers les filières professionnelles, sauf si un enseignant lucide a à cœur de les guider. Idem pour les classes prépa, puisqu’elles ne sont pas a priori destinées à rejoindre les grandes écoles… Du côté belge, si l’institution scolaire est organisée différemment, les préjugés sont de la même veine.

Quatre intervenantes d’Ouvrir la voix, film documentaire d’Amandine Gay, la1ere.francetvinfo.fr

Bien sûr, pour tout humain, l’apparence est une fatalité plus ou moins injuste. Mais les femmes noires décrivent un fardeau alourdi par la pression tantôt insidieuse, tantôt flagrante de la réalité sociétale les obligeant, dans les gestes du quotidien, à rester sur ses gardes et se penser du point de vue inquiétant, infantilisant, contrariant de la majorité sous peine d’être remise à sa place, épinglée en tant que Noire, non en tant que personne. Loin du concert de plaintes, les interviewées expriment la volonté majeure de se penser et de décrypter une trajectoire, au départ, assez illisible, et lésée par quantités de micro-agressions, un saupoudrage d’offenses médiocres et d’éloges racistes — tu parles bien le français. La signification de la nuée de moches « petits faits vrais », pour employer la formule stendhalienne, échappe en raison du déni ou de la futilisation des souffrances, du manque de dialogues ou de références, de l’indifférence ou de l’absence d’attention spécifique… C’est dans une relative opacité, comme Frantz Fanon écrit, qu’on apprend à se savoir minorité au sein de la bulle d’hypnose de la majorité qui jauge et juge, l’entre soi n’étant innocent que pour la population majoritaire.

W.E.B. Du Bois (1911) photographié par Addison N. Scurlock, commons.wikimedia

On acquiert la capacité de jongler avec l’image de soi et sa vision déformée par la mentalité dominante. L’oscillation entre perception de sa singularité et kit extérieur de repères stéréotypés qui transforme en représentante du groupe d’étrangères à perpétuité auquel on est supposé appartenir, n’est-ce pas ce que W.E.B. Du Bois nomme la double conscience de soi ?

Dans ce monde de reproduction de tares sociales, les attitudes éhontées sont aussi innombrables qu’innommables : raciste, sexiste, homophobe, transphobe, validiste, antisémite, anti-Arabe et autres comportements disqualifiant les pauvres, les personnes âgées ou en surcharge pondérale… sonnent comme une insulte plutôt qu’un constat qui appelle une révision du rapport au présumé non conforme. Le subterfuge courant consiste à qualifier de partial ou de véhément le propos du discriminé, en soulignant, avec paternalisme ou maternalisme, son incapacité à prendre du recul ou son impatience excessive. Sous des dehors flegmatiques brodés de fausses naïvetés et de paresses de pensée, c’est une posture idéologique à laquelle Martin Luther King répond dans La Lettre de la geôle de Birmingham.

Du coup, quel soulagement que l’état des lieux sociopolitique, clandestin, confidentiel, souterrain ou effacé soit éclatant sur un écran de cinéma. Je suppose que les esprits, préférant éviter le sujet, trouveront le film choquant. Quant à moi, c’est une profonde gratitude que j’ai éprouvée pour ces femmes qui racontent des récits de persévérance, d’indignation, d’énervement, de gêne, de stupeur…

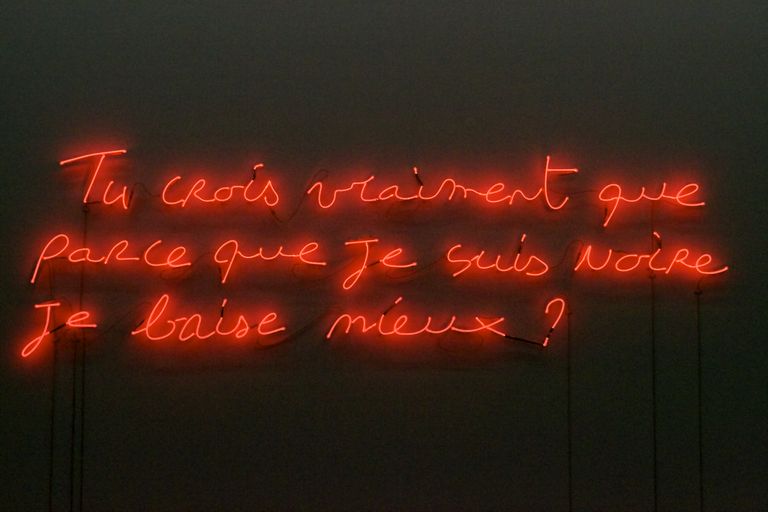

Installation de l’artiste ivoirienne Valérie Oka, badassafrofem.wordpress.com

Elles font entendre la négrophile qui est la sœur siamoise de la négrophobie, comprenez, l’obsession des hommes blancs — mais pas toujours — pour le corps fétichisé, animalisé, ensauvagé, exotisé des Noires, objets, jusqu’au bout des cheveux, de projections plus ou moins inconscientes, construites par l’imaginaire colonial et son idéal de supériorité. Parce que ces fantasmes dérivent de constructions culturelles, ils imprègnent la société et, ça tombe sous le sens, la sphère des productions intellectuelles et artistes.

Le sujet du rêve, c’est le rêveur. La fabrication d’une persona africaniste est réflexive ; c’est une extraordinaire méditation sur soi ; une exploration vigoureuse des peurs et des désirs qui habite la conscience de l’écrivain. C’est un révélateur stupéfiant des nostalgies, des terreurs, des perplexités, des hontes, des magnanimités. Toni Morrison, Playing in the dark, p. 37.

Le sujet du rêve, c’est le rêveur. La fabrication d’une persona africaniste est réflexive ; c’est une extraordinaire méditation sur soi ; une exploration vigoureuse des peurs et des désirs qui habite la conscience de l’écrivain. C’est un révélateur stupéfiant des nostalgies, des terreurs, des perplexités, des hontes, des magnanimités. Toni Morrison, Playing in the dark, p. 37.

Les intervenantes dépeignent aussi la désaffection des hommes noirs sans yeux ni attirance pour leurs « sœurs », surtout si elles sont foncées. Car, le corollaire de la hiérarchisation des couleurs est la hiérarchisation des beautés. Dans ces conditions hostiles, avoir à être un corps noir, s’aimer et aimer sont un défi d’autonomisation, d’invention d’un autre regard que celui de l’irrationnel collectif dans lequel la notion de prestige prévaut sur les autres critères. Cette prévalence est un legs empoisonné. Que faire, si ce n’est se rappeler le principe de droit patrimonial disant que personne n’est obligé d’accepter une succession ?

Capture d’écran, lors du défilé du 8 mars 2015, à Paris, dans le cortège afroféministe, badassafrofem.wordpress.com

Tant que la dissidence mentale ou la conversion n’a pas lieu, on se bousille les unes les autres à l’aide de la langue de bois du dominant transformée en verge du mépris. Où ça se traite de bounty ou de niafou, l’admiration et la relégation sont suspectes, l’attirance comme la répulsion ont un goût de malentendu.

Valérie Okra, pièce extraite de la série « Estime de soi », valerie-oka.com

Oui, il faut s’accepter au milieu des torsions culturelles, des absurdités des discriminations structurelles ou de l’état des mœurs en général. Mais comme faire lorsqu’on se découvre à la marge de la marge : amoureuses des amoureuses. Comment s’accommoder du double rejet familial et social de son désir de femme ? Dépasser la spirale de la dépression ? La tentation du suicide pour inventer de la relation précieuse et quotidienne ?

Voilà les problématiques non hétérocentrées abordées par ce documentaire qui s’intéresse aussi à la diversité des conduites religieuses occultée par les querelles de voiles et de foulards. Une autre qualité du documentaire est cette approche intersectionnelle qui permet de rendre compte de la complexité des vies au croisement de plusieurs formes d’oppression. Et dans un système de discriminations qui se juxtaposent en s’entre-renforçant, il importe de faire les liens entre les différentes situations sinon, d’autres le feront pour la société d’une manière désastreuse.

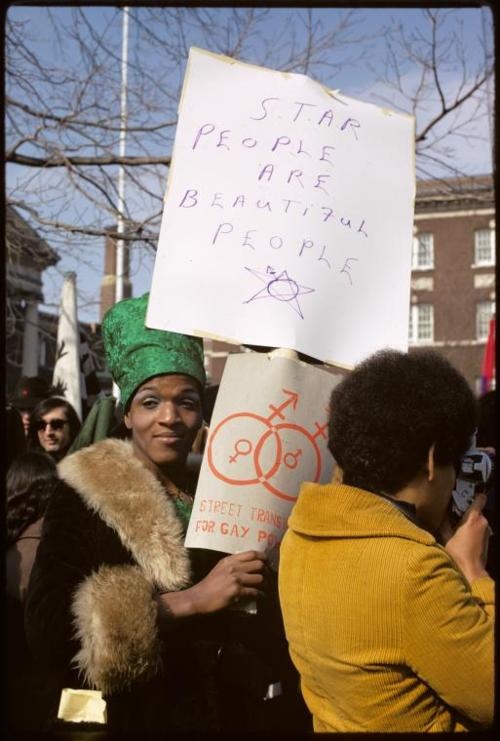

Marsha P Johnson (1945-1992), artiste et activiste trans, travailleuse du sexe, qui a co-fondé S.T.A.R., Street Transvestite Action Revolutionaries, thespiritwas.tumblr.com

Ouvrir la voix foisonne de pistes à explorer, dont une qui me touche particulièrement : la précarité psychique. En effet, ma mère bio est noire ou métisse, et elle est également schizophrène. La singularité maternelle a été, pour moi, un chemin de connaissance inestimable menacé par le déni tous azimuts. Craindre la folie ou ne pas l’envisager, refuser les états dépressifs, ce réflexe fait que consulter un médecin ou un psy ? Ah, moi, non ! Alors, l’esprit ou le moral se fragilise. Ce peut être faute de moyens financiers, mais parfois, on peut y voir une conséquence de la culture de résistance et son injonction de solidité à conserver en toutes circonstances. L’aveu de faiblesse est tabou, comme un luxe, une délicate posture blanche qu’une femme noire ne peut se permettre !

Plusieurs séquences échappent au dispositif intimiste dans, lequel, par moments, on entend la voix de la réalisatrice soutenir ou relancer l’interviewée, aussi brièvement que le ferait un psychanalyste. Ces sorties de cadre opèrent comme des appels d’air, des bouffées de vie magnifique qui participe à la respiration du film. Un interlude fugueur entraîne sur une scène de théâtre où les paradoxes des discriminations systémiques apparaissent avec le projet de s’emparer la métaphore du cannibalisme amoureux qui se heurte à la caricature propagandiste du Noir en cannibale. Ailleurs, une danseuse burlesque charme à la lueur de son désir pailleté de glamour. Puis, il y a la comédienne qui récite ces vers qu’au lycée, j’ai appris par cœur :

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais plus parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler,

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables.

Phèdre est ma pièce favorite de Racine, le dramaturge révéré de ma mère bio qui, d’avoir suivi, dans sa jeunesse, des cours de théâtre, offrait, devant l’évier de la cuisine que son talent illuminait, des monologues entiers du Bérénice de « l’illustre monsieur Jean Racine », comme elle disait. J’avais alors six ans et demi. Aussi, m’est-il pénible de voir que les comédiennes noires ne peuvent interpréter, en Europe, un répertoire classique étudié et joué, partout dans le monde, par des comédiens de toutes les couleurs. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg des relégations dans les milieux artistiques et culturels.

Ouvrir la voix m’a émue, bouleversée, chagrinée, attendrie, fait sourire et rire par instants. Je me suis sentie complice et compagne de route de ces belles intervenantes qui sont moi et pas moi. Comme on dit en créole haïtien : chapo ba pou Amandine Gay ! En accomplissant un excellent film dans des conditions ingrates, en offrant un outil pédagogique grand public, cette jeune réalisatrice est devenue ambassadrice de la visibilité des femmes noires qui n’a rien d’une cause régionale. Je vous encourage à visiter son website afin de mieux comprendre ce combat dont les enjeux sont une question de droits humains, donc la problématique de tous :

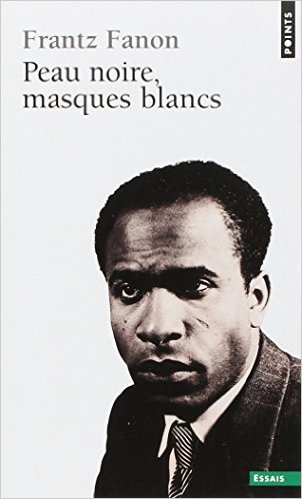

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs

Chaque fois qu’un homme a fait triompher la dignité de l’esprit, chaque fois qu’un homme a dit non à une tentative d’asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p. 183.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, je crois en la puissance utérine d’Ouvrir la voix. Ce film va faire plein de petits de toutes sortes dans le dos du système d’injustices : bâtards, métèques, hybrides, mal embouchés, monstres, chimères, éclopés, enfants naturels, bébés illégitimes, mauvaises graines, sales gosses turbulents dont la jubilation délinquante sera du plus mauvais genre créatif, autrement dit du genre d’indocilité essentielle qui est et a toujours été dans les cordes de l’espèce humaine. De toutes les façons, d’une façon ou d’une autre, les opprimés, les relégués, les bâillonnés parviennent à OUVRIR LA VOIX.

Elizabeth Libba Cotten, commons.wikimedia

Je vous quitte avec un morceau simple et sublime : Shake sugaree d’Elizabeth Libba Cotten (1895-1987), une musicienne américaine de blues et de folk à la personnalité hors du commun. Guitariste prodigieuse, autodidacte et gauchère, elle apprit à jouer sur une guitare de droitier, sans inverser les cordes, ce qui l’obligea à se créer un doigter propre, jouant la mélodie sur les cordes aiguës avec le pouce et les basses avec l’index et le majeur. Sa technique fut nommée Cotten Picking. En 1984, elle remporta le Grammy Awards de la meilleure chanson traditionnelle pour son album Elizabeth Cotten Live.

0 commentaires

Trackbacks/Pingbacks