Les chemins du collage ou la conscience heureuse de la réciprocité

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, voici la suite de l’entretien avec Sébastien Quagebeur, artiste collagiste, poète et travailleur social. La première partie où il est beaucoup question de sa position d’homme dans un milieu professionnel majoritairement féminin est accessible ici.

Portrait de Sébastien Quagebeur, artiste collagiste, poète et travailleur social, instagram.com

Les vagabonds sans trêves : Depuis quand êtes-vous artiste collagiste ?

Sébastien Quagebeur : Dix ans. Mais le travail social, comme on a dit précédemment, c’est, quelque part, une forme de collage. Cependant, au départ, j’écrivais. J’aurais aimé que l’écriture soit mon métier. J’ai écrit du roman et un essai, mais ces projets n’ont pas intéressé les maisons d’édition. Comme financièrement et psychologiquement, c’était intenable, j’ai arrêté et me suis mis à faire des collages. Un jour, j’ai trouvé, dans la rue, un carnet en cuir dans lequel j’ai réalisé des collages. J’ai pris des journaux et j’ai composé des collages, des petits formats, je n’avais jamais fait ça. Ce projet a, lui, été édité. Pour ma poésie, aussi, j’ai trouvé un éditeur. Ensuite, dans le collage, j’ai expérimenté différents supports, que ce soit des toiles, des choses récupérées dans la rue ou trouvées dans l’univers d’autres plasticiens. Il est vrai que j’articule toujours le travail social à la poésie et aux arts plastiques, ces éléments sont constituants de mon parcours de vie qui n’est pas clivé. La poésie, les arts plastiques font partie de la vie. D’ailleurs, dans mon travail, je peux, par exemple, accompagner un enfant en situation de handicap dans une classe où on va faire de la sculpture. On ne devrait pas tout séparer ! Vouloir d’un côté la poésie, de l’autre le roman, des salons pour l’un, des salons pour l’autre, ce n’est pas juste ! Il faut que les professionnels interagissent en apportant leur passion. Il faut qu’il y ait des endroits où on rencontre la poésie alors qu’on ne l’attend pas, parce que c’est la vie. En tant qu’être humain, j’aime rencontrer des choses au moment où je ne m’y attends pas. J’ai eu la chance de voir des gens « libres », quand j’étais au CEMÉA, le Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active. Il y avait tous les vieux pédagogues qui étaient dans les milieux d’accompagnement social de formation professionnelle, on pourrait dire de l’éducation populaire d’un certain moment en France. C’était des esprits très ouverts, des militants, des poètes, des artistes qui avaient différents parcours. On n’avait pas affaire qu’à des professionnels, on avait des êtres humains complets apportant des choses magnifiques. Imaginez des pédagogues qui venaient parler des poésies à des enfants de quartier ! Des adultes bienveillants et intéressants. C’est clair, ça coûte, à des êtres humains, de donner, de donner ce qu’ils sont et de se mouiller autant. J’ai l’impression que ça manque dans le milieu professionnel où les gens ne donnent pas d’eux ou moins. Et ça, ça manque.

Sébastien Quagebeur, membre du Collectif James Baldwin, Week-end Hommage à James Baldwin au musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Peut-être est-on, aujourd’hui, plus formaté. Des protocoles de standardisation encadrent trop l’activité professionnelle. On a fait croire que le progrès, c’est suivre des normes. Prenons les agriculteurs, on leur a fait croire qu’il était mieux d’avoir la race bovine standard, la poule calibrée, le blé conforme aux besoins de l’industrie… Aujourd’hui, des agriculteurs aspirent non pas à revenir en arrière, le monde a changé, mais à injecter de l’intelligence dans leur pratique, à retrouver la diversité qu’on leur a enlevée au nom du professionnalisme. Au fond, recouvrer une liberté qui déplace leur profession vers l’artisanat. Quand vous dites, dans le social, je fais du collage, je pense, tant mieux ! Ça signifie que l’activité reste artisanale et donc l’humain a ses chances.

Le social, c’est vraiment de l’artisanat, du collage. Tout le temps, on cherche des techniques, on essaye des méthodes. Et pas qu’avec l’autre, avec nous-mêmes aussi, tous les jours, on trouve des arrangements, on bricole pour pouvoir accepter la réalité. Tous les jours, on est confronté à des choses qui sont inhumaines et, pourtant ce réel est humain, car notre condition d’être humain, c’est le changement, c’est le devenir au-dedans et au-dehors. Sans cesse, nous devons nous positionner par rapport à ce qu’apportent les personnes que nous accompagnons et qui sont dans des problématiques sociales, psychiques ou des problèmes liés à la maladie. On apporte, mais la personne apporte autant. Et c’est la question de l’autre. Il y a réciprocité, nécessairement. Pour vous, moi, tout le monde ! Soit on a la chance de se construire avec l’autre, donc de prendre conscience de l’altérité, soit on la refuse totalement, mais de toute manière, on est infusé. De la même façon que de la culture noire a infusé la société américaine qui a refusé les Afro-Américains. Infuser, comme le thé qu’on boit ! La musique, la peinture, la danse que l’Amérique écoute, qu’elle vit, c’est la musique des musiciens noirs, la danse, aussi. Elle finit par lire les textes des auteurs noirs, alors que tout est fait pour qu’ils n’existent pas en littérature. La chose que je trouve terrible est ce positionnement des outils du pouvoir qui mettra toujours les gens dans le camp de l’opprimé, le camp de la diversité ou des minorités dès lors qu’il rappelle à la personne que sa place n’est pas légitime. Pourquoi ? Parce que dire à l’autre, ta place est une évidence de fait et pas une place acquise renvoie certains au fait de n’avoir plus de pouvoir. Sinon pourquoi mettre sur une table la littérature noire et sur une autre, la littérature blanche ? Pourquoi mettre certains d’un côté et de les appeler faibles ?

Sébastien Quagebeur et Samuel Légitimus, derrière Jimmy : le James Baldwin de l’artiste Sébastien Quagebeur, Week-end Hommage à l’écrivain américain, musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Pourquoi use-t-on de ces catégories qui disqualifient l’humain ?

Mais ce qui est important, c’est ce que la personne apporte, ce qu’elle a à dire. Quand le Collectif James Baldwin organise des projections du documentaire The Price of the Ticket, au moment où Samuel Légitimus répond aux questions du public, il arrive qu’il ait des réactions de gens majoritairement blancs qui semblent découvrir que quelqu’un peut-être intelligent et noir. Pour moi, c’est surprenant et violent ! Cette manière de percevoir l’autre m’a toujours surpris et choqué, puisque je n’ai pas grandi ainsi. Puis, j’ai vu aussi que quelqu’un d’origine africaine ou antillaise ne peut pas être psychiatre, il sera aide-soignant pour la famille qui arrive et voit une blouse blanche. Je l’ai constaté à l’hôpital tellement de fois. Et même, le praticien peut-être chef de service, c’est, ah bon, le chef de service… ? Est-ce que c’est comme aux Antilles où, plus les gens sont clairs de peau, plus ils sont diplômés et ont des postes importants ? Ou est-ce à cause d’une sorte de facilité qui serait propre à l’être humain ?

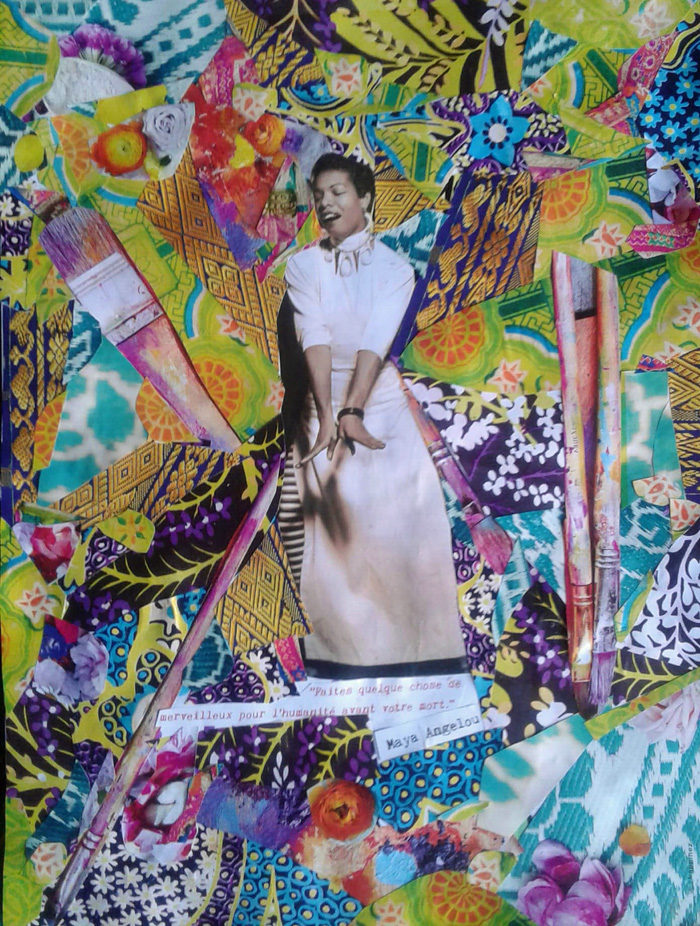

Sebastien Quagebeur, collage, Maya Angelou : Faites quelque chose de bien pour l’humanité avant votre mort, instagram.com

Ces réactions existent aussi avec les femmes.

Si une femme est très diplômée ou talentueuse ou qualifiée, oui, elle peut faire peur…

Théo Mercier, Sans titre, 2016, (masques africains en bois, disposés en tas, fracturés, qui évoquent le destin tragique des candidats à l’exil ne survivant pas à la traversée de la Méditerranée), musée de l’Homme, décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Le mépris des peuples étrangers n’a pas toujours existé. Dans des textes d’aventuriers, des mémoires de marin du XVIIeou d’une partie du XVIIIesiècle, on peut sentir la curiosité de découvrir et de savoir, la vision de l’autre n’est pas forcément négative. Par contre, au XIXeet au XXesiècle, ça se gâte, l’idéologie raciste a imposé une définition négative de l’altérité, le regard devient arrogant.

Mais après, quand même, il y a eu Segalen qui a mis fin à l’exotisme, quelque part, en publiant des textes expliquant que le besoin d’avoir une plage du bout du monde et un palmier, c’est une manière exotique de regarder l’autre. Lévi-Strauss explique qu’avant même de regarder l’autre, l’autre vous regarde. Il y a quand même des textes fondateurs sur cette question de la réciprocité.

Dans l’atelier de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

La réciprocité est une notion importante pour vous.

Très ! Parce que l’autre vous regarde et vous regardez l’autre et ça depuis tout petit. C’est-à-dire que l’autre va apporter des choses que vous n’avez pas et qui vont vous construire, qui vont faire que le manque que vous avez au fond de vous va vous construire de l’intérieur. C’est l’autre qui apporte cette part, pas vous !

Cinq statues miniatures de Tomoaki Suzuki, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Il y a donc toujours la coexistence.

Pour moi, il y a toujours la coexistence, toujours la question de l’échange, la question de ce que l’autre m’apporte et de comment je le lui renvoie, aujourd’hui. Il y a la nécessité de me demander, suis-je à l’aise avec ça ? Suis-je à l’aise avec le fait de mettre autant de social dans mon collage et de mettre aussi la question de l’identité ? J’ai fait une exposition qui s’appelait Noir, la reine des couleurs, parce que c’est une découverte d’un peintre qui a dit : la couleur noire, c’est la reine des couleurs. D’où le désir de faire des collages dans lesquels j’allais de l’Afrique aux Antilles, en passant par les États-Unis et où la mise en scène laissait ressentir la présence de l’autre. L’idée est que l’échange, s’établissant entre les collages et ceux qui les regardent, permet aux spectateurs de se demander, mais qu’est-ce que ça me renvoie ? La question de ce que renvoie une œuvre m’intéresse. Encore une fois, pourquoi serait-ce les gens d’un groupe ou d’un autre, par exemple, les gens des minorités, qui aimeraient ces tableaux parce qu’ils s’y retrouvent ? Non, ces représentations peuvent toucher tout le monde. Mais est-ce que le rapport est ouvert ? Comment les gens, confrontés à l’œuvre, vont-ils la vivre ? Quels questionnements va-t-elle susciter ? Quel dialogue installer ? Et s’il y a dialogue, quelle est la part de l’identitaire ?

Œuvres de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, chez lui à Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

C’est très intéressant ce désir de créer un espace artistique invitant à creuser les questions du rapport à l’altérité. On a parlé du rapport aux femmes, au corps, à la différence psychique, intellectuelle, la représentation de la couleur de peau, j’ai mentionné le rapport à la nature s’agissant d’évoquer la dimension civilisationnelle de notre façon de penser… Tout ça pour dire que nous sommes dans une bizarrerie. La bizarrerie d’une fierté de se séparer de la nature, du corps, de celui qui est perçu comme l’autre. Cette fermeture mentale est l’héritage de la modernité, de notre culture occidentale qui nous donne une vision assez négative de l’altérité, de sorte que l’égalité homme-femme est encore illusoire. Il y a des sociétés où on se sent accueilli en tant qu’autre, ici, ce n’est pas trop le cas. Le poids des normes est tel qu’il y a une difficulté d’acceptation de tout qui apparaît comme l’autre : femmes, Noirs, homosexuels, trans, personnes en situation de handicaps, adeptes de certaines religions. On l’accepte si on décide de l’accepter. Appuyer sur la notion de choix ou de décision masque le fait essentiel : on ne décide pas vraiment d’accepter l’autre, parce que l’autre est là. D’emblée là. C’est ce que vous souligniez, il est constitutif de mon existence. Personne ne vit sans autre.

Ce que vous dites éveille en moi des résonances, car dans ma relation avec ma mère, j’ai eu l’impression d’être étranger à elle. Étranger à ma mère ! Ma mère est d’origine étrangère et j’ai l’impression que le regard de la société avait un si grand poids que moi-même, je percevais ma mère comme une étrangère. C’est fou ce que je dis, mais c’est la réalité et j’en ai pris conscience très tardivement. À plus de quarante ans. Avec ma mère déjà est amenée cette question du fait qu’elle est différente, qu’elle a une culture différente dans sa manière de vivre. Elle est moitié Polonaise moitié Tchécoslovaque, et elle a grandi en France, mais avec un père qui ne parlait pas français ou très peu et une mère qui éprouvait aussi des difficultés à parler le français. Mais même si elle a grandi en France, elle relève quand même de l’ailleurs. Pour moi, elle représentait une étrangère. Je ne sais pas si c’est lié, mais je me suis toujours senti différent dans la société française. Raison pour laquelle je suis à l’aise avec l’autre, parce que, quelque part, il me ressemble. J’ai toujours cherché des alliés, des gens se trouvant dans ma situation. On m’a toujours renvoyé le fait que ma mère était étrangère, alors qu’elle est née en France. Par conséquent, j’avais le sentiment de ne pas être blanc, d’être autre chose. Et je suis un autre. On sent rend compte avec le temps, par rapport à la façon dont on se construit, dont on évolue…

Tomoaki Suzuki, deux statues miniatures, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Tiens, que signifie : j’avais le sentiment de ne pas être blanc, d’être autre chose ?

Depuis que je suis tout petit, j’ai une relation heureuse avec les ailleurs. En gros, je me suis toujours senti à l’aise avec d’autres cultures. Plus particulièrement, les cultures africaines et antillaises. Petit, mon meilleur ami était d’origine guinéenne, j’avais un autre ami guinéen. J’allais dans leur famille, j’étais accepté, je partais en vacances avec eux, je restais plus avec eux qu’avec ma propre famille, parce qu’il y avait plus de vie… Toutes les catégories de personnes que vous avez citées, si on les traite avec un manque de considération, un certain regard plein de misérabilisme, je dirai, c’est parce qu’ils sont vivants. Ces personnes sont vivantes par rapport à leur choix de vie. Leur trajectoire, c’est vivant. Des fois, je me dis que chez l’Occidental, il y a quelque chose d’un peu mort, de zombi, quelque chose de très mortifié, très rentré dans des normes.

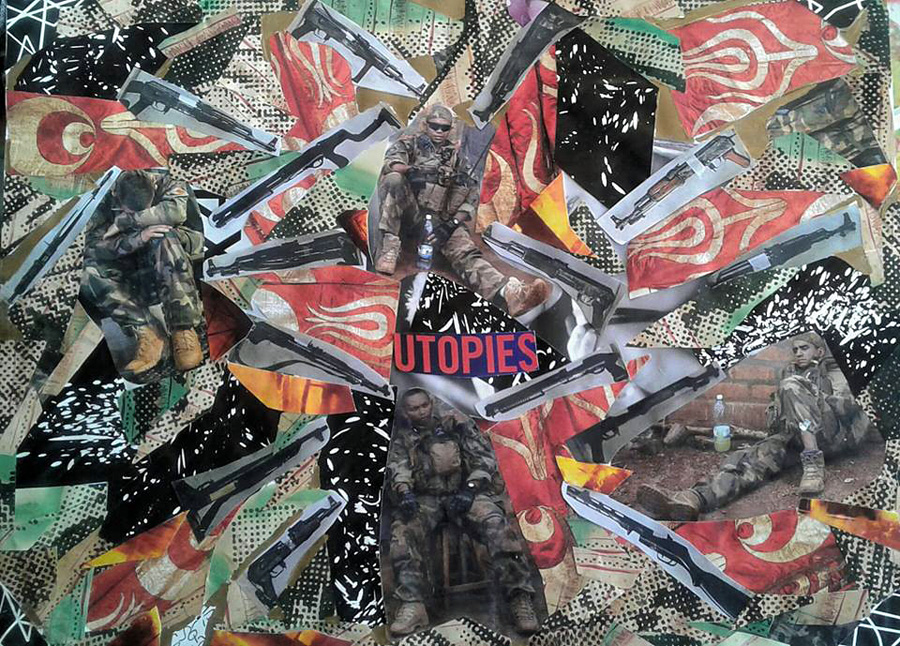

Sébastien Quagebeur, collage, UTOPIES, instagram.com

Vous voulez dire figé ?

Oui, très ! On a un savoir, on a une position à maintenir, une espèce de regard à conserver. Et si l’autre renvoie quelque chose qu’on ne peut pas maîtrise, ça pose problème. Cette volonté de maîtrise est le problème de l’Occident. Mais j’ai toujours eu le sentiment d’être porté par les autres et d’être avec les autres. Même si je n’avais pas les mots pour le dire, j’ai toujours le sentiment d’avoir en face de moi ce qu’à l’adolescence, on commence à appeler un système. Je sentais l’injustice du système et je me disais, mais pourquoi, nous, on est dans des cités, parqué ensemble. Pourquoi on ne s’intéresse pas à plein de choses ? Pourquoi il n’y a pas de bibliothèques chez nous et moins de moyens d’y accéder ? Pourquoi on va tous au sport ? Nous, ils nous mettaient du sport à tous les trucs. Partout ! Quand on est jeune dans un quartier populaire sensible, où il y a un fort taux d’absentéisme scolaire et d’analphabétisme, on vous met au sport. Il y a le sport ! Et le sport ! Et le sport !

Aurelie Noiselée, La Chambre de la mélancolie, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Votre question, c’est pourquoi il n’y a pas de la peinture au programme ? De la musique ?

Ces choses ne font pas partie des rencontres dans un quartier populaire. Ces rencontres, je les ai faites beaucoup plus tard. Mais j’ai quand même eu un prof de dessin au collège qui a eu des initiatives incroyables avec nous, lesquelles m’ont permis de me dire, ah, ça existe ! C’est là ! Peut-être, un jour, dans la vie, j’essayerai, je pourrai me saisir de ça. Mais je savais que ça existait. Comme la littérature ! Très, très jeune, j’ai lu Richard Wright, j’avais huit ans. Je suis tombé sur un livre, j’ai ouvert et j’ai dit : waouh ! Fishbelly : waouh ! Il est vrai qu’on avait des livres, comme ça, à portée de main. Parce qu’on était dans un quartier sensible. Il y avait des matières qui étaient là, comme la poésie, comme l’art, des choses qui permettent de se construisent. Puis, il y avait des acteurs de la vie. Où j’ai grandi, il y avait le premier DJ de rap qui s’appelle Dee Nasty. Il vivait à une rue de chez moi. DJ Dee Nasty est fondateur pour le mouvement hip-hop et toute sa culture, la danse, le graffiti… Stalingrad était alors la chapelle de tag. Les origines de ce qu’on appelle le street art, c’est Stalingrad où il y avait tous les graffeurs, tous les tagueurs qui s’exprimaient sur les murs. Vandalisme ? Moi, je ne sais pas… En tout cas, on voyait des manières de répondre à la société. Quand on vient d’un quartier pauvre, on n’a pas accès à grand-chose. Donc, quand j’ai pris le RER et j’ai découvert Saint-Michel, j’ai pensé : waouh ! Mais c’est par mes choix, c’est par le travail social que je me retrouve à Saint-Michel. Découvrant le quartier, je me suis dit : ça existe, ça ! On prend le RER, on sort à un endroit et on voit des gens qui sentent bon. Il y a une odeur, une sorte de bourgeoisie que je ne connaissais pas. J’ai découvert à quatorze ou quinze ans la bourgeoisie. Mais, c’est parce qu’il faut bouger, il faut déjà se déplacer pour découvrir cet autre endroit.

exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve (d’après le titre modifié d’une nouvelle de J.D. Salinger), Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Le XIXearrondissement, ce n’est pas en dehors de Paris, c’est dans la capitale…

Oui, mais c’est déjà la banlieue !

Une œuvre en laine tuftée à la main de Caroline Achaintre, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

À l’époque… ?

Oh, c’est toujours plus ou moins le cas, parce que ce sont des quartiers où on trouve beaucoup d’immigrés, beaucoup de problématiques sociales. Et de là, on décale les gens de plus en plus loin. Mais le XVIIIe, le XIXe, le XXe, ces arrondissements restent, quand même, ce que j’appelle le tiercé gagnant. Ce sont mes quartiers préférés, je m’y sens bien, mais ce sont des quartiers où des Parisiens, des purs Parisiens ne vont pas. Pour eux, ces quartiers sont merdiques ! Si en quinze ou vingt ans, ça a changé, que, par endroits, c’est même devenu bobo, pour eux, il n’y a rien à voir.

Sébastien Quagebeur, collage, LA LIBERTE, instagram.com

Ils ne sentent pas ce que vous avez reçu enfant, l’accueil, la circulation de vie, l’hospitalité…

Mais tout ça, je ne l’ai pas reçu par notre cher pays qu’on appelle la France. Je l’ai vécu en France, avec des gens qui, peu importe leur origine, m’ont dit, ici, c’est terre d’accueil, ici, on va être bien, ici, on va faire des choses ensemble, etc. Et j’ai ressenti beaucoup le système qui méprisait l’autre et qui le réduisait, des fois, à néant. J’ai vécu ça. J’ai vu des gens mourir, des jeunes des quartiers mal terminer… La société a sa responsabilité là-dedans. La France aussi, par rapport à ses positions coloniales, au racisme, au fait de rejeter l’autre aussi et de lui donner un moyen de s’en sortir. Combien de gens restent dans les banlieues, sur les bancs des banlieues, toute leur vie, sans bouger ! L’immobilité des gens qui grandissent dans les quartiers, eh bien, c’est lire Bourdieu, quand il explique les héritiers ! Vous comprenez : il y a des gens qui font des études et d’autres pas. Constat : que font ceux qui n’en font pas ?

Tomoaki Suzuki, une statue miniature, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

L’autre constat, c’est que des gens font des études, mais comme ils viennent des « mauvais » quartiers ou qu’ils ne sont pas « conformes », on n’en veut pas ! On parle, à juste titre, de l’exploitation des Noirs, des femmes, des prolétaires, mais on souligne moins une suite naturelle de ça : la fabrication de l’impuissance de ceux qui, en dépit des obstacles, sont parvenus à obtenir un diplôme ou à développer une compétence. Sur le marché du travail, les recruteurs sont conformistes. Ils ont tendance à écarter les candidats persévérants des catégories que je viens de citer, plus les personnes en situation de handicap, celles qui ont une tête d’Arabe, les homosexuels, les trans et tant d’autres bloqués par le figement de la société. Leurs talents gâchés assurent la reproduction du système, sa zombification…

En même temps, il y a des choses qui sont déterminées à un moment de votre vie et que vous ne pourrez jamais changer. Il faut le savoir. Il y a des choses qu’on va porter tout le temps en soi. Par exemple, si je rentre dans un supermarché ou dans des magasins, je suis suivi. Ce n’est pas de la paranoïa ! Souvent, au supermarché, il arrive qu’un vigile me suive. Un vigile noir, arabe ou que sais-je, peu importe, me suit. Parce qu’il y a une énergie, il y a quelque chose qui fait qu’ils savent d’où je viens. Je peux, demain, être en costard, j’aurai le même traitement. Ce n’est pas une question de couleur de peau. Les vigiles sentent que vous avez grandi dans certains endroits et que vous êtes susceptibles de… C’est aussi le problème des gens ! Je veux dire, à quel moment on a le droit de pouvoir dire que l’autre n’est pas intelligent, que c’est une merde, une nullité, qu’a priori, il n’est capable de faire que du mal ?

Une statue miniature de Tomoaki Suzuki, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

C’est, au fond, le pouvoir de lui fermer la porte au nez.

De fermer la porte à ce qu’il est ! C’est l’exclusion des exclus ! J’ajouterai qu’il y a aussi des gens de ces minorités qui parviennent à faire leur parcours, en optant pour le conformisme et en se taisant. Je ne les condamne pas, ils ont réussi leur vie sociale et ne parlent pas de leur expérience. Ils seront opaques, ils deviendront aussi zombis que les zombis qui les ont créés. C’est leur problème, c’est leur truc ! D’autres, en revanche, vont se servir de leur notoriété, de ce qu’ils sont devenus pour dire aux autres : c’est possible de… Vous êtes différent, votre chemin de singularité va vous amener à devenir vraiment qui vous êtes. Je pense à cet auteur congolais que je relis, Sony Labou Tansi. En une phrase c’est dit : Pourquoi avez-vous si peur d’apprendre qu’on existe ? Effectivement, je vous le dis, on existe, si vous avez peur, c’est que vous êtes dans le camp de la catastrophe, que vous fuyez la vie et ça ne suffit pas pour inexister. Ça ne sera jamais tout à fait moi qui parle, mais le monstre en moi. Ça ne sera d’ailleurs jamais tout à fait vous en face, mais la part de monstre, en vous, endormi et que je réveille intentionnellement dans une véritable affaire d’identité. C’est-à-dire que vous n’y verrez clair que si vous avez le pied profondément humain. Je répugne, c’est mon métier.Voilà, un écrivain et dramaturge noir qui parle de la question noire, mais qui parle surtout de la question de l’être humain, de la question de l’altérité. Et réfléchissant ces mots, je me dis, ce n’est pas parce que quelque chose ne va pas en nous qu’il ne faut pas aller voir ce qu’il y a et le creuser, et le fouiller. Mais tant qu’on aura les mêmes personnes qui nous disent l’inverse et qui ont le pouvoir de nous écraser, de nous faire culpabiliser et de maintenir les gens dans un état de domination, on n’avancera pas. Le problème, c’est que les gens qui ont quelque chose à dire ne sont pas entendus. Le poids du conformisme est tel qu’on ne les entend pas…

Sébastien Quagebeur, collage, Martin Luther King, instagram.com

C’est ce qu’on peut comprendre dans la Lettre de la geôle de Birmingham de Martin Luther King qui dit que l’obstacle à la victoire de la justice n’est pas les extrémistes, mais les Blancs modérés qui préfèrent la paix négative, l’endormissement du conformisme assurant la reproduction des injustices.

Mais l’idée de faire défiler les pauvres noirs et les pauvres blancs qui vivent la même merde, la même violence sociale et la même misère quotidienne, c’est une bombe atomique pour les États-Unis !

Une œuvre en laine tuftée à la main de Caroline Achaintre, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Partout, ce serait une bombe ! Partout ce serait un bouleversement qui pulvérise la logique du diviser pour régner. Parce que la perversité du système est que ce sont les dominés qui font du mal aux dominés. Par exemple, le vigile qui vous repère au premier coup d’œil et vous suit… C’est un phénomène de sous-traitance de la violence institutionnelle ! Le système tend à ça, sélectionner, qualifier, disqualifier, par le truchement des intermédiaires qui n’ont pas d’autre choix que de coopérer, et puis, choisir, tiens, pour vous, allez, on fait une exception. D’un autre côté, c’est entre les dominés que se développent toutes sortes de solidarités qui ne sont pas opportunistes, pas que stratégiques, mais de la résistance, car la fin poursuivie, c’est d’abord l’être, pas juste l’avoir.

Mais ces solidarités se développent dans la lutte.

Œuvres dans l’atelier de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Et le dépassement…

Oui, le dépassement. Ce que nous avons dit à propos de la façon dont la société exclut l’autre me fait penser à Rabindranath Tagore qui parle du fait que les villes ont besoin de mettre des remparts autour d’elles. Des remparts autour des remparts, loin de la nature ! Ce que Tagore a voulu faire, en Inde, ce sont des classes où on prend des chaises et on est dehors, on est près des arbres. Lui, issu d’une famille de brahmanes, voulait éduquer les personnes socialement les plus déclassées, parce qu’en Inde, si vous ne venez pas de la caste des brahmanes, vous ne pouvez pas étudier la musique, la philosophie… Et pour rebondir sur la notion de solidarité, je crois qu’on fabrique des êtres solidaires dès lors qu’ils ont vécu cette solidarité, vécu ce possible en groupe. C’est dire que ça commence à l’école ! C’est l’école qui doit cautionner les questions sociétales de la différence, de l’égalité, du respect de l’autre et de soi. Au fond, il s’agit de se demander : quelle société veut-on et comment répondre aux besoins des enfants ?

L’école discrimine les élèves. Il faut interroger davantage cette tendance. Car les enfants ont une conscience fine des injustices, ils cherchent des explications à tâtons, comme ils le peuvent. Au lieu de la nier d’emblée leur expérience ou de la mettre en doute, tu es bien sûr que…, on doit donner la chance à leur parole et la laisser s’exprimer.

Pour que la parole puisse surgir, la personne doit se sentir écoutée. Une écoute, ça veut dire qu’il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut que la parole de l’autre puisse résonner. Et j’ai toujours eu le sentiment que cette écoute n’existait pas. La parole de l’autre, en tant qu’acteur de sa propre vie, de ce qu’il traverse, de sa misère, de ses doutes, elle n’est pas entendue. Cette parole va être entendue chez un psychanalyste ou des assistants sociaux, la société peut l’entendre à travers le rap… Mais l’écoute n’est pas là quand l’enfant ou l’adolescent sont en situation de fragilité. Je veux dire dans les périodes difficiles de sa vie où la parole a besoin de sortir. Pourtant, cette parole pourrait émerger et construire, parce que c’est du vécu, c’est vivant. Seulement, le problème est qu’on attend longtemps, trop longtemps ! On attend que les gens aient cinquante ans, soixante ans pour les écouter, les laisser parler plus facilement de leur expérience. Mais sur le vif, sur le moment, la parole d’un enfant noir, blanc et que sais-je encore, est-elle écoutée, prise en considération ? L’enfant, l’entend-on même dire quelque chose ? Si tout jeune, vous faites l’expérience du pouvoir de parler, vous découvrez la capacité de vous exprimer et d’être entendu, en résumé, vous expérimentez la force du langage, ça va vous servir toute votre vie. Mais si on ne vous a pas écouté, pas entendu, ça équivaut à vous assigner à une place où vous êtes un exclu…

Et même, on vous fait croire que vous n’avez rien à dire…

C’est encore pire ! Votre parole n’a pas de poids, elle n’est pas intéressante.

Oui, il y a une indifférence pour certains points de vue. Avec la sortie d’Ouvrir la voix, le film d’Amandine Gay (lire ici et ici), on voit, on entend que les femmes noires sont invisibles. Et il est vrai que, dans mon parcours, peu sont venus me demander, tiens, le racisme, tu le vis comment, quelle est ton expérience, comment le fait rejaillit-elle sur ta vie ? C’est à supposer que ma connaissance subjective et même objective n’a aucun intérêt. Mais comment peut-on se faire une représentation plus complète ou juste des choses sans le point de vue des personnes qui, au jour le jour, résistent aux injustices ? Après des attentats meurtriers, comme tout le monde est choqué et qu’on se parle, il m’est arrivé, en Belgique, en France, de rencontrer des inconnus et de demander au détour d’une réponse le permettant, êtes-vous musulman ? Et, si oui, comment ça se passe pour vous ?

Avec les attentats, on a vu toutes ces réactions de violence à l’égard des musulmans vivant parmi nous, comme s’ils étaient responsables de la mort des gens, directement impliqués dans ça.

Ouvrir la voix, le film documentaire d’Amandine Gay programmé au cinéma Saint-André-des-Arts, octobre 2017, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Puisque les choses se passent ainsi, autant entendre comment ceux qu’on côtoie quotidiennement ou qu’on rencontre se débrouillent, dans leur tête, pour se défendre et quel chemin leur réflexion emprunte pour répondre à la violence sociétale. Dans la dynamique d’exclusion sont perdus des pans entiers d’expériences susceptibles d’éclairer des régions de nos existences. Ainsi, on peut relier le phénomène des discriminations à l’embauche à la question des conditions de travail dans les firmes où, après écrémage, élimination des non conformes, la culture d’entreprise est impitoyable. Ce que je constate, c’est qu’une majorité de personnes à la peau claire et au physique conforme fuient le dialogue comme si quand je parlais des noirs, je ne parlais que des noirs.

Elles sont persuadées que ça ne les concerne pas. Elles ne se sentent pas concernées.

Statue Standing Nude de Kiki Smith, 2005, devant deux œuvres en laine tuftée à la main de Caroline Achaintre, exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve, Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Se sentir concerné, être conscient de l’évidence de l’autre et que la relation est première, c’est ce qui vous caractérise. Voilà un chemin que beaucoup peinent à faire.

Ce chemin, je ne peux pas m’y refuser. C’est le mien ! Ça fait partie de moi. Parfois, on me pose des questions par rapport à ma trajectoire, pourquoi ça ou ça. Mais comment expliquer que j’ai besoin de rencontrer la parole de l’autre ? La parole de l’autre me fait du bien ! Et si des gens ne se rendent pas compte qu’ils en ont besoin dans leur propre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir se construire, pour pouvoir survivre au réel, quelque part, c’est tant pis pour eux ! Tant pis, parce qu’on a de la chance, on a des ouvertures. Par exemple, par rapport à l’art, regardez tous ces peintres, à un moment de leur vie, qui ont eu besoin des ailleurs. Ils ont été en Orient et ils ont découvert une lumière, ils ont découvert une culture… Et ils ont repeint, ils ont fait une autre peinture qui a eu du succès. Ils avaient envie de peindre autrement. Alors, on peut taxer ce mouvement d’orientalisme, mais ils se sont déplacés. Ils se sont nourris de ces ailleurs ! À partir de ce moment, ils cessent d’être autocentrés et ils deviennent un peu citoyens du monde. C’est pareil pour les écrivains, pareil pour les poètes. Le problème de la France et de beaucoup de cultures, c’est cette mentalité autocentrée qui part du principe que tout vient d’elle et que l’autre est juste bon à être utilisé. Il est à la mode, on va le prendre. En ce moment, c’est paradoxal, la situation des noirs est terrible. Pas qu’aux États-Unis, partout ! En Colombie, au Brésil… Mais le mettre en avant quand ça arrange, le mettre à la mode pour en tirer du fric, ça oui, c’est fashion ! Par contre, la situation sociale des noirs dans le monde, on s’en fiche ! C’est paradoxal ! Puis pourquoi est-ce toujours les mêmes genres de personnes qui se sentent concernées par ces situations, qui s’inquiètent des injustices ? Tout le monde devrait être touché. Il s’agit d’une question de solidarité humaine ! Pendant la guerre, en France, il fallait être courageux pour résister au fascisme. Des gens en parlent, qui disent, eh bien, moi, je n’ai pas été résistant, je n’étais pas courageux. Mais ils le disent. Quand même, ça devrait toucher tout le monde, cette situation de l’opprimé. Peu importe la couleur de peau, c’est la question de tous quand l’être humain est touché dans ce qu’il est de plus profond. Là, on retourne à Frantz Fanon : interrogez le corps ! C’est ce sur quoi Fanon insiste toujours. C’est le corps qui va nous dire quelque chose, parce que notre corps est constitué aussi du corps des autres. Il y a entremêlement ! Strange Fruit de Billie Holiday est écrit par Abel Meeropol, un auteur et compositeur juif. Et que dit cette chanson, ce sont des corps noirs qui sont pendus, pas des fruits. Et Amazing Grace, la fameuse chanson de gospel écrit par John Newton, un repenti devenu abolitionniste blanc ! Au départ, John Newton était capitaine de navire négrier et il a tellement enchaîné de captifs africains dans la cale, qu’un jour, ça lui a explosé dans la tête. Il faut aussi lire Olaudah Equiano, ses mémoires où il explique les mouvements No sugar in my tea des abolitionnistes anglais qui allaient visiter les bateaux avec des esclaves. On en a fait un film qui n’a pas été diffusé dans lequel le chanteur sénégalais Youssou N’Dour incarnait Equiano. Et Equiano, c’est magnifique, comment il parle, il raconte la manière dont il a été vendu, puis se retrouve à Londres. Il est intellectuel, il réfléchit tout ça. Il le raconte, il te l’envoie en pleine figure. Equiano, ça ne date pas d’aujourd’hui. J’ai l’impression qu’on désolidarise les luttes, que le pouvoir organise la dissension, mais la réalité est que la présence de l’autre ne date pas d’hier ! Il faut le dire et le redire ! Par exemple, l’Australien Ian Coller a fait des recherches sur la présence arabe, en France. Il a retrouvé des gravures qui sont reproduites dans son livre Une France arabe, paru chez Alma Éditeur. On y voit des lettrés qui vivaient, à l’époque de l’Ancien Régime, en France, se balader en djellabas dans le Jardin des Tuileries. La présence de l’autre apportait des choses qu’on ne maîtrisait pas. Mais une grande partie des archives ont été brûlées. Pourquoi ? Parce que pour l’idéologie, l’autre est une menace.

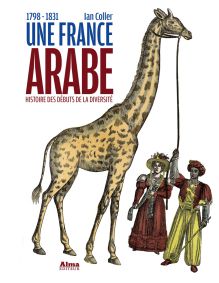

Couverture d’Une France arabe de Ian Coller, traduit de l’anglais par Frédéric Joly, Alma Éditeur, 2014

Dans les musées, les livres, il faut parfois se méfier des intitulés des tableaux qui ont été mal interprétés. Quand on lit monsieur de machin ou le comte de chose avec son page, non, parfois, il s’agit de son fils qui n’a pas le teint clair, ça saute aux yeux, alors, on en a déduit que c’était un domestique. Si on veut éradiquer ces préjugés, il est grand temps de faire une critique du patrimoine artistique. Temps aussi d’interroger le contenu des textes au programme dans les universités. Sous couvert de connaissance, on doit étudier un gros stock d’ignorance de l’autre qui pérennise quantité de clichés et de stéréotypes en même temps qu’il renforce l’ivresse de supériorité. Cette matière idéologique sert à former les futurs cadres et dirigeants, c’est dire qu’elle offre les arguments conceptuels à l’arrogance de l’élite. Il ne faut, dès lors, pas s’étonner d’avoir affaire à des individus incapables de penser, c’est le bon sens même, certains, toujours les même certains autrement qu’en dominé qui se satisferait de la domination.

Ou d’imaginer qu’il ait son propre ressenti sur quelque chose.

Entrée de l’exposition Enfance – Encore un jour banane pour le poisson rêve (d’après le titre modifié d’une nouvelle de J.D. Salinger), Palais de Tokyo, juillet 2018, Paris, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Pour faire face aux urgences écologiques, oui, réfléchir la problématique complexe de la sauvegarde du vivant qui est notre bien commun, il faut développer la conscience sociale, apprendre, un, à coexister sans forcément essayer de dominer l’autre et, deux, apprendre à respecter l’autonomie individuelle. Et ça en passe par l’accueil de sentiment qu’on repousse, comme la culpabilité, le pincement au fond de l’estomac qui est la colère étouffée chaque fois qu’on passe devant un SDF qui mendie, parce qu’au nom de la réciprocité dont vous parlez, on sait, en tant qu’humain, que ça a du sens de se dire, c’est dégueulasse, de penser ça ne va pas. Ce n’est pas juste. C’est notre responsabilité d’humain !

Cette réflexion me fait penser à John Keats, le poète anglais et sa notion de negative capacity qui a été reprise par Winnicott. Les capacités négatives, comme le doute, qu’en fait-on ? Le poète Keats a interrogé cette notion dans la poésie. Quand on doute, ça nous sert à quelque chose et tous les sentiments qu’on dit négatifs participent d’un cheminement. Ils peuvent nous permettre d’avancer.

La douceur du temps, recueil de poésie de l’artiste Sébastien Quagebeur

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, pour rappel, Sébastien Quagebeur est l’auteur d’un beau recueil de poésie intitulé La douceur du temps aux Éditions Chloé des Lys.

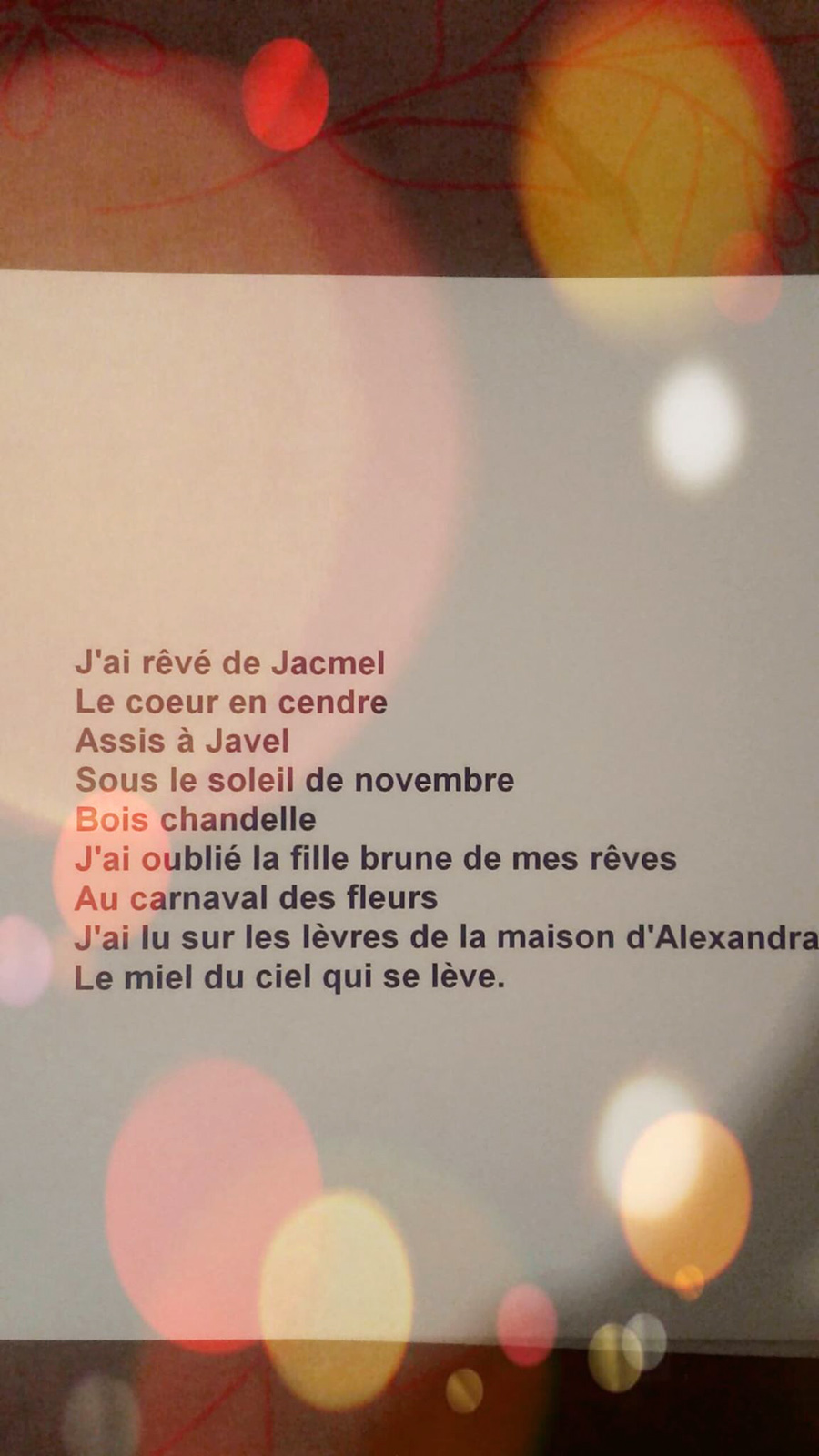

Poème extrait du recueil Il faut que la ville éteigne ses lumières de Sébastien Quagebeur, avec les illustrations de Patrick Bonjour, à paraître en janvier 2019 aux Éditions Unicité

Son nouvel ouvrage Il faut que la ville éteigne ses lumières, avec les illustrations de Patrick Bonjour, paraîtra aux Éditions Unicité, en janvier 2019.

Il faut que la ville éteigne ses lumières, recueil de Sébastien Quagebeur, avec les illustrations de Patrick Bonjour, à paraître en janvier 2019 aux Éditions Unicité

Je vous invite à découvrir d’autres œuvres de Sébastien Quagebeur, sur son compte Instagram ici. On se dit à très bientôt avec Sous kay la du regretté Azor (1965 – 2011) ou Léonard Fortuné, un chanteur et tambourineur d’exception : « chanjé lavie », n’est-ce pas ce que vous voulons et ce que nous pouvons tous ensemble ?

0 commentaires