Vous parlez mal le français, mademoiselle ! Depuis quand êtes-vous en Belgique ? Récit du blog Les vagabonds sans trêves, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

L’histoire des deux années en une à l’université

— Vous parlez mal le français, mademoiselle ! Depuis quand êtes-vous en Belgique ?

Celui qui prononce ces mots est un professeur de la fac de sciences éco de l’UCL. Me broie la tête illico sa voix cataclysme niant le moteur de toujours. J’ai vingt ans. Je viens de rater la deuxième. Électrochoquée, je, muette, dévisse, en roue libre, conscience expulsée du corps, cerveau devenu shaker que les répliques de la voix n’en finissent pas de secouer.

L’émotion sismique a biffé détails et fioritures, le vertige, volatilisé le souvenir du décor de la scène forte et floue, mal et trop marquante, vapeur indélébile dans la mémoire que le trop-plein de tout a vitriolée. Le bureau du supplice, je me l’imagine sans signe particulier, fonctionnel… Une approximation plausible dans le fond et la forme. Par commodité pour la poursuite du récit qui fait un ti back, comme on dit en créole, ou une analepse : juste avant, l’homme, assis derrière son bureau de l’autre côté duquel je suis aussi assise, le prof s’est étonné que : deux points manquant sur une moyenne de trois cents ! j’échoue de si peu.

La conséquence de l’échouage de si peu est que, vu le système de report de notes, j’ai trois examens à repasser, quant aux deux autres, il suffit de demander une autorisation pour remettre un travail écrit. Aucune faveur. Juste une formalité administrative. Le document à signer, posé sur son bureau entre nous, le prof a demandé pourquoi je n’étais pas venue, avant la délibération, faire part de ma situation limite. Je le regarde me regarder d’un air navré par ma version, rappel que j’étais passée et qu’il avait dit de voir avec l’autre professeur, parce que, pour sa part, un coup de pouce, pas question. Gros silence. Puis la mémoire lui revenant, il répond : Mais vos explications n’étaient pas claires ! Vous parlez mal le français, mademoiselle ! Depuis quand êtes-vous en Belgique ?

Ça a duré quoi ? Quelques palpitations de la trotteuse, à peine une poignée de secondes de sortie de mes gonds et de saisie du cœur sans recours, presto dépiauté, retourné comme un gant… mais ce chouïa de temps a laissé une impression d’éternité dissolvante, d’infini perdre pied, de tomber à-pic dans un abîme.

Vous parlez mal le français ! fait paraître le type, en costume-cravate, tout blanc et tout bourgeois… Les autres éléments sont perdus pour l’histoire. L’énucléer ? mes doigts pointus sont nickel adaptés au geste, le torturer, l’émietter… sûr, je l’exécuterai en rêve, mais là, je me contente d’opter pour la stratégie de survie affectant ce calme qui est parfait avilissement, mental, physique, tant le coût de la concession est démesuré.

Ayant donc mis mon masque d’impassibilité et enjambé mentalement le dégoût double de la conduite du type et de mon désir de marchandage, les yeux dans le document cible à atteindre en un coup, j’argue que le défaut de clarté s’explique peut-être par l’enjeu, puisque l’entrevue décidait de la réussite de mon année. Alors, il est possible que l’anxiété m’ait fait manquer d’à-propos ou d’éloquence… Mais pour répondre à sa question, je suis arrivée à l’âge de six ans, en Belgique. J’ai suivi l’enseignement primaire et secondaire en français, langue de mon père dont la nationalité est française, et aussi de ma mère qui est née en Haïti, pays où le français est une des deux langues officielles, et dont la mentalité est ardemment francophile.

Il blêmit, ses yeux d’émotion brillent, vacillent, battent de l’aile, plongent dans le document. La honte qu’il se tape, s’il lui prenait l’envie d’en liquider le seul témoin ? De ne pas signer… L’anxiété, je répète, dans une invocation diplomate au bon sens. Il dit, oui, oui, l’anxiété ! et couche sa signature au bas du papier qu’il me tend en bricolant un mouvement de bouche courtois. Ce qui me rentre alors dans la tête, c’est l’image du malheur souriant avec des dents cariées par le manque de sensibilité.

Au sortir du bâtiment de la fac, dedans, dehors, devant les yeux, le monde danse, partout houle sous la pression du refoulé, le dégoût réprimé, dans le bureau, qui déferle. Mal posée sur le premier banc que j’atteins, parti des tempes où ça bat fort, la vague qui fonce, dans les veines, devient attaque de panique, poison qui paralyse le corps, tandis que, mais, c’est pas possible, à l’intérieur, ça oscille oui, non, oui, non… Minable marionnette de ma mémoire rayée, paumée dans la boucle fantastique de la voix du lapideur qui me caillasse, je scratche, passe et repasse un sample, qui fait tout partout mal, d’images clés collant des frissons et la nausée, une terrible envie de vomir. Dans le théâtre de la tête, c’est les montagnes russes, les grands huit du yoyo entre colère et consternation qui, vous parlez mal le français, prennent à la gorge et emplissent la bouche d’un goût saumâtre de peine de mort par médiocrité. Un dégoût de crevaison à petit feu fidèle à la fétidité comme il faut polie et bien peignée, sans intention de nuire malfaisance qui s’ignore…

Que suis-je, sinon une existence au bord de la disparition, vouée, par une inimitié sournoise, à un effacement depuis toujours innommé ? Parce que ce n’est pas comme si, née de la dernière pluie beige bruine du plat pays, je découvrais le fléau du déclassement. Pas comme si je n’avais pas connu, en primaire, des institutrices ayant à cœur ma relégation à la deuxième marche de la chose palmarès au sommet de quoi paradait le petit chouchou, et garçon et blanc, infect avec les autres et plus encore avec moi qui, de temps en temps, devait reprendre au despote miniature cette première place histoire de calmer sa pauvre joie. Ce n’est pas comme si je n’avais pas entendu, en terminale, le professeur de français annoncer que j’étais première pour, illico, s’excuser auprès du second, en disant avoir refait les calculs et regretter que le résultat ne le plaçât pas en tête, car indubitablement, c’était vraiment lui le meilleur élève. Non, c’est pas comme si je découvrais le fardeau de la médiocrité silencieuse attendue de moi avec une permanence religieuse.

Ça va, mademoiselle ? une voix dit. J’expire : oui, à la silhouette sensible qui s’éloigne. Et je me raconte l’implacable. Le solide écrémage… Qu’en première année, des Noirs, il y en avait pas mal, d’ailleurs autant, pour moi, c’était inédit, mais en deuxième, comme pour dire de remettre les choses en ordre uniforme, en fin d’année, on n’était plus que deux sur plus d’une centaine d’étudiants. Un gars du continent africain, très foncé et tout aussi digne, genre génie dense qui trace son chemin en silence et en imposant à tous. Puis, moi, la littéraire égarée qui n’a jamais su, un plus un fait deux, vraiment compter, tables de multiplication, divisions euclidiennes, l’arithmétique élémentaire, par je ne sais quel dédale, dans mon esprit, débouche sur de l’à-peu-près… En tout cas, c’est la mouise ! Les cumuls fonctionnant par cycle, première et deuxième, troisième et quatrième, me voilà coincée, condamnée pendant un an à revoir du prof lapideur l’air de… navrement ? navrure ? navrance ? Il faut, ça me désangoissera, que j’aille fouiller, dans les dictionnaires étymologiques, à la bibliothèque.

***

Une paire de jours plus loin, au secrétariat de la fac où je remets les autorisations signées, à la dame désolée, qui déplore, pour deux points, la vache, vous faire échouer, moi, renchérissant, oui, c’est vache à fond, à la perspective de la vie mauvaise à venir, l’ennui et la frustration, après soupir, à la secrétaire compatissante, je demande s’il est possible de présenter des matières de l’année suivante. Elle dit, c’est même conseillé, avec si peu d’examens, le fait est que l’étudiant redouble. Seulement cette autorisation spéciale, la secrétaire dit, relève du secrétariat général de l’université. Comme je m’y propulse fissa, là-bas idem, yeux quel gâchis, surprise et tout le tintouin de la dame qui écoute le résumé de ma situation et m’assure que l’autorisation de passer les examens de l’année suivante sera acceptée.

Après que j’ai décrit la scène avec le prof et comment je comptais m’en sortir, un ami, aussi étudiant, mais blanc, considère : tu ne peux pas rater, redoubler bêtement ton année, comme tout le monde. Je silence le : ben non, la réponse, je réussirai à ma façon. Avec qui n’a aucune intuition de ce qui se passe à quoi bon gaspiller mon temps en justification. Faute de soutien, parce qu’au fond de qui ma réussite est-elle la fierté clairvoyante, partout je la ferme. Comme ma persévérance devra être marathonienne, autant épargner mon énergie. Réfléchir à une stratégie à long terme. Faire la balance entre audace et bon sens durant cet effort par étapes qui, à la louche, sont : un, dénicher un max de corrigés des examens antérieurs ; deux, rédiger, avant la fin du premier semestre, les travaux ; trois, m’inscrire au cours de calcul infinitésimal des ingénieurs commerciaux dont des épreuves orale et écrite se déroulent en janvier, mais sans assister à l’enseignement magistral, la matière est plus difficile qu’en économie pure, mon orientation.

En janvier, ça passe. Mais en juin, où, l’habitude est prise, doigts croisés, dans la poche du jeans, de consulter mes épreuves écrites, malheur, le couac : en calcul matriciel, à la quatrième tentative, j’ai même perdu un point. En rouge dans le coin supérieur, un sept ! Assise au premier rang de l’amphi, ça psalmodie, dans la tête, saleté de sept ! La digue qui retient mes larmes, la digue de pudeur, je la sens s’affiner, feuille de papier à rouler sur le point de céder. Avec les stats, j’ai pu ruser, mais calcul matriciel, rien que la présentation en tableau ressemble au labyrinthe du Minotaure, à ses couloirs de ténèbres funestes où l’air fauve est déjà coups de crocs dans les jambes…

Misère, mais que diable allais-je faire dans cette galère ? sans blague, en sciences éco ! j’ai encore songé, c’est mon travers, la question des fins plutôt que celles des moyens. Parce que la philo, mon choix premier avait été jugé pas sérieux par l’entourage qui plaidait : fais le droit. L’étude par cœur n’étant pas mon fort, pourquoi pas l’économie, je m’étais avisé. Le niveau de math n’était pas stratosphérique, avec une bonne maîtrise de la langue, l’affaire paraissait jouable. Eh non, une saleté de sept rugit en rouge, dans le coin supérieur de la feuille !

Selon la symbolique des nombres, pour maintes cultures, sept est chiffre sacré, cosmogonique. Désormais, pour moi, sa magie maléfique est infinie promesse de souffrance, programme de lacération perpétuelle par les mains bourrelles du désespoir qui m’écorchent vive. Comme le foie de Prométhée, chaque nuit, ma peau se reconstituera de tout son long, afin que, sans répit ni repos, ni crier gare, aussi sûr que la pluie tombe sur toutes les têtes, s’abatte sur elle l’arbitraire. Misère et d’autant plus misère que ça pèse, la peau ! Un cinquième de la masse corporelle, c’est déjà immense et, du point de vue de l’imaginaire, c’est tellement davantage… En fait, la peau est source moderne d’illimitation ! La peau et tout ce qu’elle cristallise d’accélération de fantasmes, de quantité phénoménale de déblocages individuels et collectifs, la peau offre un accès à la jouissance sans bornes sur le dos, la chair et les os des corps dont le consentement n’a pas lieu d’être. Vraiment, suis foutue ! Le jouet sans légende d’une tragédie d’envergure mythologique…

Le prof de matriciel s’arrête à ma hauteur, survole des yeux mon épreuve et dit : le problème, mademoiselle, est que vous ne savez pas calculer ! J’acquiesce au constat et, à sa demande, dit ce qu’il en en est des autres résultats. Comment ai-je pu, il tique, me débrouiller ainsi ? Analyser les examens des années précédentes et catégoriser les problèmes par type d’énoncés, la méthode l’étonne, mais moins que l’objectif : passer, en seconde session, des examens de la troisième année. Combien ? Autant que possible ! Je souris. Le défi est exaltant, et dans les instants instables, ça accroît, la joie est résistance, mon sentiment d’exister de la même façon que ronronner rassérène les chats. À sa façon de me regarder le regarder, on pourrait croire que le prof observe une forme de vie lointaine qu’un génie anonyme a placée sur sa route, il observe, sans hostilité ni chaleur, ou curiosité déplacée. Aucune saillie. Une expression de neutralité super lisse, comme émaillée. Puis il s’engage, vu ma moyenne, à me faire, lors de la délibération, une fleur : cette parole a été tenue.

J’en suis malade, je déteste ne pas essayer : les photocopies des cours, des travaux pratiques, les livres, les corrigés des exams des années antérieures, en tas inégaux, sur le sol de ma chambre, évoquent une sierra suicidaire. D’après l’esprit prosaïque de l’amphi dont la vitesse est celle de la rumeur flippante, il est déconseillé de tenter plus de cinq examens par session. J’en ai neuf. Il faudrait choisir les matières où, à coup sûr, un treize est accessible. Mais j’ai beau faire et refaire le point : rien n’apparaît à ma portée, et certains sommets semblent même imprenables.

***

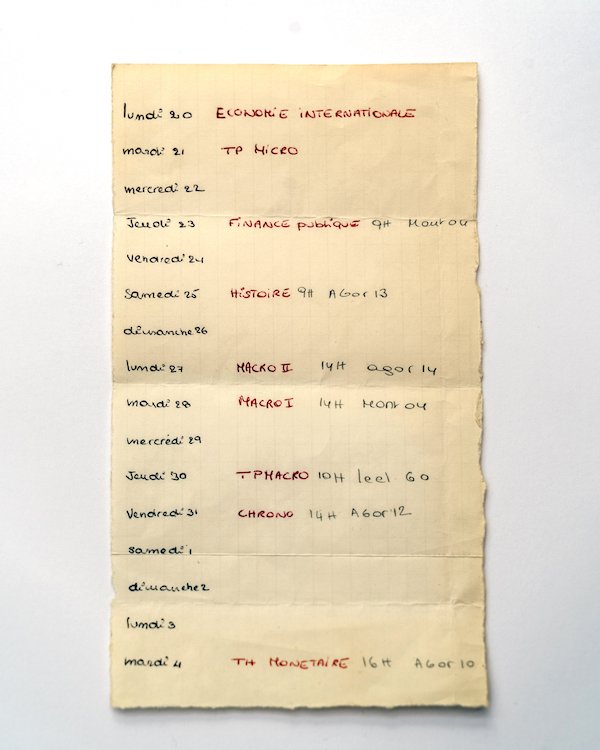

Horaire de septembre, lors du cumul de la deuxième et la troisième en fac de sciences économiques, pour « Vous parlez mal le français, mademoiselle ! Depuis quand êtes-vous en Belgique ? » Récit du blog Les vagabonds sans trêves, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Puis, coup de pot, le hasard qui fait bien les choses, ça arrive, le destin bien luné, place sur mon chemin Anna, une étudiante chilienne qui cumule aussi la deuxième et la troisième. Avec moins d’examens à passer. N’empêche, sa figure est une allégorie du fiasco assuré. Anna habite chez sa grand-mère, une petite dame que je peine à trouver vieille, solide, douce et décidée, dont la décence grisonnante, en toute occasion, rappelle les traditions bienveillantes d’Haïti. Le soulagement dans son regard, c’est emprunter raccourci délivrant de la corvée d’expliquer ce que sont les inégalités de traitement. Quand, je n’en ai plus le souvenir, j’apprends que le père d’Anna était un opposant au régime de Pinochet ? Que la petite-fille et sa grand-mère ont trouvé asile ici où elles ont obtenu le statut de réfugiées politiques. Le duo, qui roule surtout sur l’or du cœur, habite un logement social que leur attachement l’une pour l’autre envoûte.

Lorsque je décrète qu’il faut passer tous les examens, c’est l’évidence même, d’autant que tenter l’aventure à deux sera dynamisant, les éclats de silex sombres des yeux de la grand-mère font des étincelles. Elle réagit en espagnol à l’effroi de sa petite-fille. Au terme de l’échange qui s’ensuit, la grand-mère propose de m’héberger. La petite maison en brique brune, récente et à la déco chaudement colorée, beaucoup bleue et rouge résolu, son hospitalité va, six jours par semaine, me changer la vie. Depuis, c’est bête, à qui me dit être Chilien, je souris béatement…

Le planning costaud, super cadré, que je mets au point, la discipline monacale récolte l’assentiment de la grand-mère qui s’occupe de nous impec, nettoie et prépare à manger, notamment, une polenta dans la digestion extatique de quoi tu te sens bébé choyé.

Comme moi, le pays natif, Anna a dû quitter, tôt, le Chili. Toutes deux exilées petites, nous sommes trop précoces déplacées. Dans le flou. Incapables de tirer du silence le pays de l’origine et du père absent, nous ignorons comment tresser des couronnes de fleurs à l’impalpable, le prendre en haine ou nourrir l’indifférence. La grand-mère, elle, a connu la dictature croque-mort de la dignité des rescapés de la geôle, non pas laissés en vie, mais dans un état proche du gisant. Dans sa cuisine de Louvain-la-Neuve, elle parle, en remuant une cuillère de bois dans la casserole. Un tablier protège ses vêtements foncés. Sa poigne et les mots du Chili qu’elle raconte viennent aussi du lointain qui est Haïtien dans ma mémoire. Je les ai entendus, dans ma première vie d’enfant, secouer les discussions sur la révolution, la libération, l’émancipation des peuples en quête d’autodétermination. Cette façon de se camper, la vigueur dans la voix qui fait mine de lever le poing, le sang qui monte aux joues, comment ne les reconnaîtrais-je pas ? C’est l’ardeur qui transformait les joutes de paroles port-au-princiennes en tempête brassant, de fois en fois, les mêmes mots incompris, devenus, à la longue, aussi familiers qu’étranges. Dans la cuisine de Louvain-la-Neuve, quand la grand-mère et sa petite-fille longuement reviennent à l’espagnol, je ne peux qu’observer et cette patience est rêve les yeux ouverts, qui ramène au prime temps d’avant le déracinement d’Haïti où l’étonnement a empreint de respect les narrations aussi insaisissables que crépitantes des adultes, les a habillées d’un halo de prestige insensément ressenti, bien avant de saisir que, sous bien des latitudes, ces mots racontent les humains unis moins par une histoire de patrimoine générique homogène et mystérieusement hanté, il paraît, par des espèces fantômes, mais par le récit de la lutte ancienne et toujours neuve pour la liberté collective.

Manque la netteté du moment de passage de témoin, c’est ça, comment précisément la grand-mère d’Anna faisait, dans la cuisine, œuvre de transmission, je me dirais des années plus loin, dans le regret de la dilution des détails en chair et en os de ces scènes émouvantes, puisque, à l’époque, je suis agie. Je suis nostalgie de prématurée née à sept mois et enlevée à six ans du toit de la famille adoptive haïtienne. Je peux juste des images d’incubation qui superposent les lits d’enfance de tous, juste des rêves de couveuses poétisant la coïncidence des origines incertaines, le berceau de ma propre existence et celui de l’humanité qui l’est de s’être, partout, assise, par terre, autour du feu sans âge de la faim aussi obscure que la nuit des temps épiques qui, partout, délie la langue des conteurs terre à terre ou illuminés.

Aux – a-t-on seulement une chance ? – doutes d’Anna, la grand-mère répond : fais ce que dit ton amie, elle sait ! Quand sa petite-fille s’obstine, elle prêche longtemps. Je n’entends que sa chaude foi castillane chilienne en notre succès. Une grâce suffisante, pour redire à la sceptique, bien sûr, qu’on est cap ! On le saura quand on l’aura fait. De toute façon, Anna, notre échec n’embellira pas le monde !

Lorsque la grand-mère d’Anna parle en espagnol, le film que je me fais dans la tête s’inspire aussi de son charisme femme. L’autorité fantastique et irrécusable qu’elle exerce sur moi témoigne, j’en suis sûre, de son jeune temps de bombe, de fille canon aux longs cheveux noirs, de la même façon que la solennité de ses silences trahit le non aux lumières imposées des principes gravés, par le sabre et le goupillon, dans le marbre qui jamais ne vaudront le bruit précieux du vent dans les arbres dont l’ombrage abrite les palabres précis…

N’importe la langue, la grand-mère d’Anna, lorsqu’elle parle, sa beauté où l’Autochtone et l’Hispanique se rencontrent pour le meilleur, ne me paraît que plus tragiquement belle, comme le sont mes tantes haïtiennes dans mon souvenir émerveillé par la palette de leur teint allant de l’aubergine au beige doré, leur chevelure de toutes qualités, leur nez sculpté et leurs yeux fendus par l’orgueil sensationnel d’être elles, femmes noires lucides, dont l’élégance est doigt d’honneur à l’ordre établi férocisant le monde qui, de faire peu de cas des corps et une grosse croix sur la richesse de la vie, les fait toutes semblables, comme des gouttes d’eau du Sud toujours colonisé à maints égards, qu’elles aient enfanté ou non, toutes orphelines de la part essentielle d’elles, qu’elles se soient mariées ou pas, en fait, avant même la fin de l’enfance, où elles n’ont pas conscience d’être sœurs, des veuves sans soutien.

Tout le temps, je brode des déclarations secrètes d’affection à la grand-mère dans les jours laissés par les choses que son accent me dérobe ou, dès que, l’émotion, tapis volant magique, la retourne à son parler natif. Mais jamais ne sera produite ni demandée une photo étayant mes interprétations.

Pendant deux mois, Anna et moi trimons, trimons, trimons… Sur la table de la salle à manger. Peu de gens nous rendent visite. Nous ne décollons pas de notre chaise, sauf pour s’aérer un brin autour du pâté de maisons. À force, Anna passe du sortilège de la défaite certaine à celui de l’espérance de moins en moins frileuse. Volontiers, elle rit. Elle y croit, à son rythme de petite jeune femme, intègre et chaleureuse, dont l’exubérance cesse d’être seulement l’attribut de son abondante chevelure brune. Suivant le programme, assises à la table de la salle à manger, l’une en face de l’autre, nous avançons ensemble, ce qui en soi est réussite. Surtout sous l’égide de la bonne étoile sorcière de cette conjoncture : la présence grand-maternelle. Et c’est facile, au vrai, de se lever tout sourire et plein d’enthousiasme lorsque, chaque matin, au milieu d’une bonne odeur de café, sa voix dit, debout, les filles ! Le cran du « tiens bon coûte que coûte » vient de la protection qu’elle offre, ainsi que de la résistance radieuse des chansons chiliennes qui tantôt galvanisent tantôt mélancolisent nos pauses. En cette musique plantée, à tous les coins de rimes, derevolución et d’amor, mon exil prend aussi fin : je suis chez moi dans les harmonies amies, au parfum de la confiture de goyave qu’une fille a, pour Anna, rapportée de Port-au-Prince. À l’ouverture du pot, j’ai, madeleine proustienne, éclaté en sanglots.

***

En entendant mon nom, Anna m’attrape la main gauche et murmure, tu es passée ! L’index de l’autre main, écrasé sur les lèvres, j’écoute l’égrainement qui allonge, élastique les secondes, en suppliant tous les esprits des éléments connus et inconnus que ça le fasse, l’estomac tordu, j’attends dans l’égrainement des noms, celui de… Autant l’heure précédente, nous nous sentions prêtes à battre le pavé, poing dressé contre les préjugés du milieu universitaire, autant à présent, Anna et moi, assises contre le mur du fond de l’amphi bondé, où la proclamation a lieu, nous n’en menons pas large, mains jointes et fronts ensués : le contrat rebelle, c’est victoire pour toutes, sinon, c’est pas victoire du tout !

Enfin, le proclamateur prononce le nom d’Anna ! Et c’est l’effet d’un ensorcellement qui nous soude dans les bras l’une de l’autre. J’ai réussi ? elle me demande quand même au creux de l’oreille. Oui ! il a dit ton nom, j’ai entendu. Notre joie suit la route des larmes. Alors discretos, accroupies, on gagne la porte de l’amphi et, au pas de trot, on s’élance vers la maison de la grand-mère. Comme le trajet nous fait traverser un terrain vague, au milieu, on explose de pleurer-rire. On hurle en dansant, gueule en martelant le sol de nos pieds de filles du Sud, crie comme des possédées pathétiques de pleurer-rire. Sur la route, à une dizaine de mètres, les voitures tracent. Qui ne ralentissent pas. S’en foutent que, nous, on crie : on est passées ! Anna jubile : ils ne nous ont pas eues ! Et moi : Tu vois, on l’a fait !

Un bon moment, bras levés, notre duo marronne. Tout est jubilation surnaturelle. Pas une pierre du terrain vague qui ne gueule avec nous : on s’en est tiré, pas une mauvaise herbe racrapotée, pas une ronce vigoureuse ne criant : On l’a fait ! On a réussi ! Jusqu’à la voix volontaire du vent qui proclame : Ils ne nous ont pas eues !

***

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, voilà l’histoire du vous parlez mal le français permettant d’abaisser la moyenne de certains élèves, toujours les mêmes certains ou, comme ce fut mon cas, de les faire échouer. Par bonheur, c’est aussi l’aventure des deux années en une irriguée par la générosité de présence d’Anna et de sa grand-mère. À l’époque, mon entourage a été assez indifférent à l’entreprise, à l’exception d’un ami qui s’est interrogé, pourquoi agit-elle ainsi, sur les raisons m’ayant poussé à cumuler. Comme il a eu l’intuition que le racisme travaillant l’université m’avait fait échouer, une dizaine d’années plus loin, à la faveur d’un autre épisode de discrimination grave, il a été possible d’avoir des entretiens intéressants avec lui.

Si, voyez-vous, on parle du décrochage scolaire des enfants racisés, on élude la question du racisme du corps enseignant source d’humiliation, de stress, de frustration menant à de mauvais résultats scolaires, voire des échecs. Ce racisme structurel est également une cause de souffrances professionnelles pour les enseignants racisés, conscients de la gravité de la situation, comme Sarra Mony dont, sur le site Kamita, le témoignage est éclairant, car d’une riche sensibilité (Black Lives Matter ou All Lives Matter, témoignage de Sarra Mouny, enseignante en Belgique, lire ici). Et, bien sûr, pour les professeurs non racisés, passionnés par leur métier, qui le pratiquent de façon équitable et attentives aux besoins de chaque élève, chaque étudiant. Car indépendamment de la couleur de peau, pour peu qu’on ait fait du chemin et interrogé en soi les préjugés inculqués par l’éducation, on ne peut que souhaiter le changement et faire en sorte qu’il passe aussi par soi.

Le racisme qui structure nos vies revêt une multiplicité de visages, dont au quotidien, celui de la réprobation de la parole des principales cibles d’une injustice collective qui, dans notre mode de vie, est un outil d’exclusion efficace, dans un contexte d’inégalités enracinées. Au nom de l’universel ou sous le prétexte généreux de ne pas voir les couleurs, les mots servent à soumettre les voix qui sont narrations d’un réel inaperçu, parce qu’invisibilisé. Pour qui doit inventer des solutions viables, discuter à m’en plus finir avec des interlocuteurs enfermés dans la dénégation de la problématique et des difficultés concrètes à résoudre, être acculé dans les conversations contestant sa capacité de constatation, être coincé et contraint à se replier dans ses retranchements, est une perte de temps épuisante et, les années passant, destructrice pour la santé physique comme pour le moral. En vérité, il s’agit de rappel à l’ordre de la chose sociale, pour les gardiens des limites et des hiérarchies manifestes ou subtiles, il s’agit de faire pression sur la personne animée par l’audace de dire ou d’agir, entendez, celle qui veut s’en sortir ou juste être elle-même, au mieux de son être et de ses aptitudes.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, on se quitte avec ce dont a besoin, Changes du rappeur Tupac Shakur (1971 – 1996), chanson parue à titre posthume en 1998 :

And still I see no changes

Et encore, je ne vois aucun changement,

Can’t a brother get a little peace

Un frère ne peut-il pas obtenir un peu de paix

It’s war on the streets and the war in the Middle East

C’est la guerre dans la rue et au Moyen-Orient

Instead of war on poverty they got a war on drugs

Au lieu de combattre la pauvreté, ils combattent la drogue

So the police can bother me

Pour que la police puisse me mettre des bâtons dans les roues

0 commentaires